-

【経験談】10年後に笑うための“発注者転職”黄金戦略:リアルな働き方&年収アップの実情

過酷な労働環境の中で戦い続ける建設業界従事者。 「発注者」の側になれたらどんなによいか?と考えたことがありますか? その様なことを考えたことがある方は、是非先を読み進めて見てください。 発注者への転職を叶えようと多くの人が、転職面接に臨みま... -

マキベエの鉄骨造耐火被覆材一強時代に黒船来襲か!?今後の展望について

鉄骨造建築では、火災時の高温による鉄骨の強度低下を防ぐため、耐火被覆が必須です。 その中で、ニチアス株式会社が開発したマキベエ(巻き付け耐火被覆)は、施工効率と品質の高さから業界標準として広く採用されています。 物流倉庫用途などの建物はほ... -

「強度指定あと施工アンカー」の衝撃!建築施工の未来を変える技術革新

建築業界で長い間「扱いが難しい」とされてきた「あと施工アンカー」ですが、この度、法改正に対応した新設計・施工法が清水建設と日本ヒルティから発表されました。 清水建設自ら「地味な技術」と評されていますが、関係者にとっては非常に革新的な技術と... -

杭基礎の“誤解と現実”|マンション購入前&若手技術者が必ず押さえるチェックポイント

杭基礎は建築物の安定性を支える重要な要素ですが、その施工管理の現実は非常に複雑です。 また、マンションのパンフレットなどに記載される「頑丈な杭基礎」などという言葉には、消費者が誤解を抱きがちな部分もあります。 ここでは、最近の杭基礎に関す... -

天井・階高設計の完全ガイド|建築基準法の数値と失敗事例

建物設計において、天井の高さを適切に設定することは、快適で機能的な環境を作るために非常に重要です。 都市計画区域では、建蔽率や容積率の制限及び建物の高さ制限があります。 不動産としての建物では、限られた敷地に最大限の床面積を確保するために... -

健康第一!あなたが知っておくべきアスベスト建材除去の6ステップ

アスベスト(石綿)は、かつて建材として広く使われていましたが、その健康への悪影響から現在では規制されています。 特に解体工事においては、アスベストを適切に扱わなければ、作業者や周辺住民の健康を害するリスクがあるため、法律に基づいた慎重な対... -

土砂災害を避ける土地選びに大切なたった1つのこと

日本では、豪雨や台風による土砂災害が毎年のように発生し、多くの人命や財産が失われています。 新しく自宅や事業用の建物のを建てる際には、土地選びに悩まされることも多いです。 特に、最近は新しい建物が土砂に襲われることが多く報道されています。 ... -

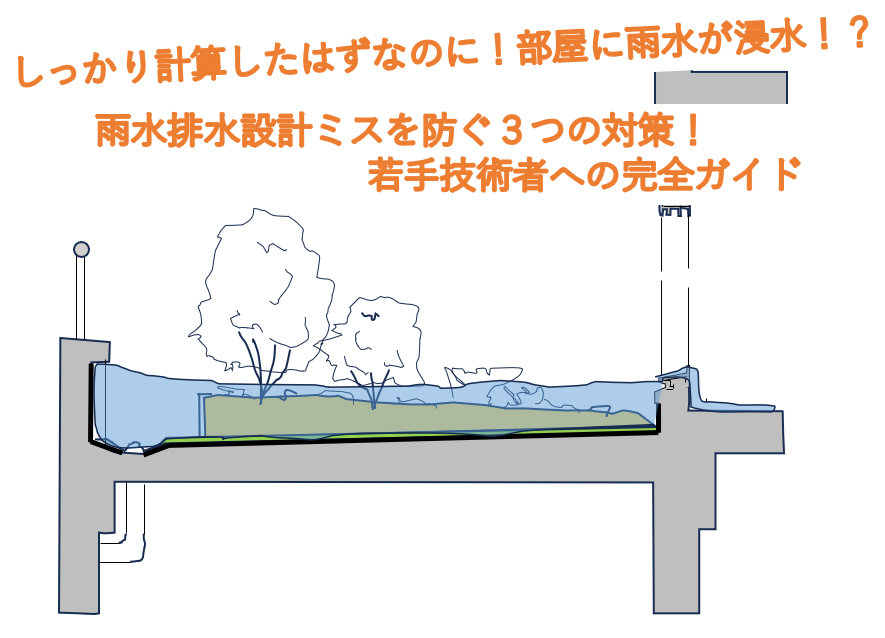

雨水排水設計ミスを防ぐ3つの対策!若手技術者への完全ガイド

【】 建物の雨水排水設計は、建築技術者にとって非常に重要な要素です。 特に、緑化されたルーフテラスや屋上の設計では、見た目の美しさや住み心地の良さだけでなく、雨水排水の計画が十分に行われていなければ、大雨時に深刻な被害を引き起こすことがあ... -

3mmの隙間があなたを救う?床衝撃音への遮音性確保にやるべきこと

現代の集合住宅において、遮音性能は住民の快適な生活環境を維持するために欠かせない要素です。 しかしながら、遮音性に関するトラブルは依然として多く、その中でも床衝撃音に関する苦情は特に頻繁に発生しています。 本記事では、遮音に関する技術的な... -

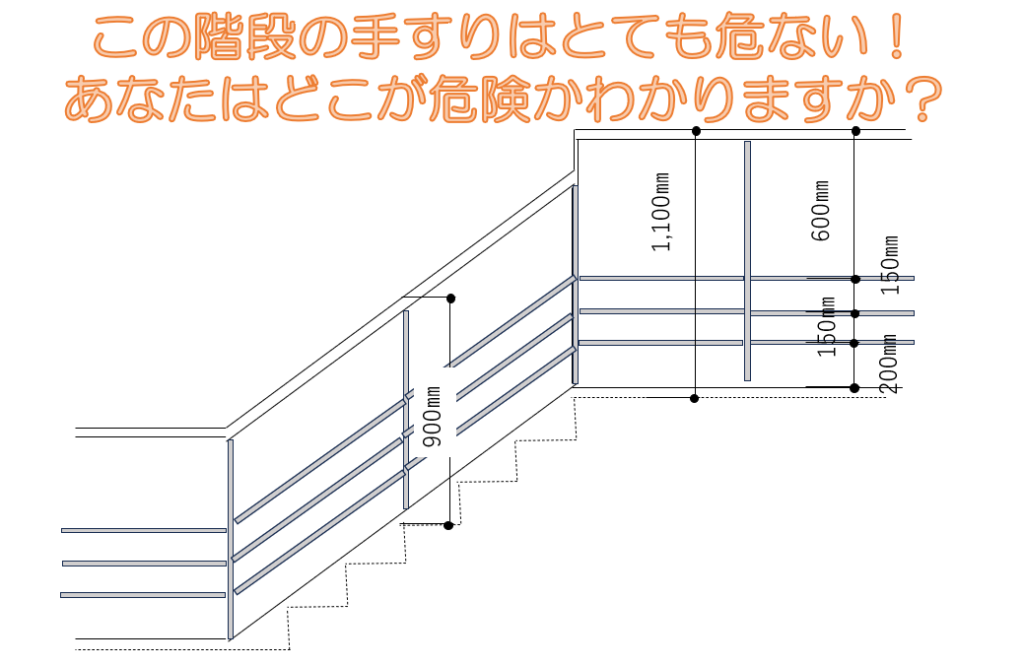

外部階段の手すり設計|安全基準・寸法ルール完全ガイド

【はじめに】 近年、外部階段やバルコニーからの転落事故が報告されています。 政府もバルコニーなどのからの落下に警鐘を鳴らしています。<政府広報オンライン> 特に、多くの人が訪れる建物や子供も活用する施設においては、安全性への配慮が一層求め...