カムチャツカ沖地震の概要

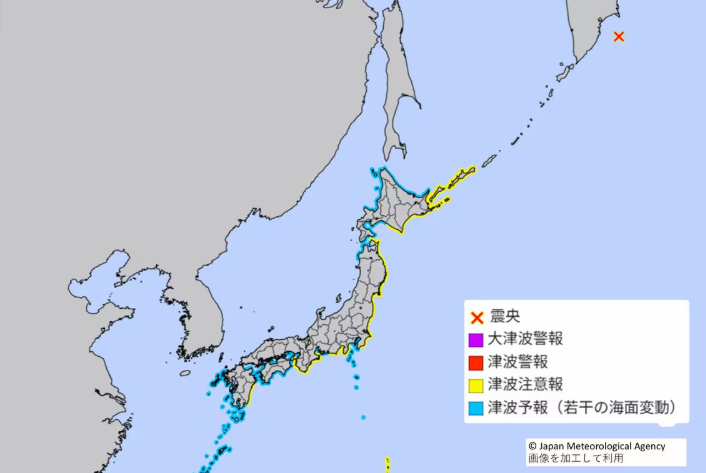

2025年7月30日午前11時25分頃(日本時間)に、ロシア・カムチャツカ半島東方沖でマグニチュード8.8の巨大地震が発生しました。

震源はプレート境界のメガスラスト(亜堆積型断層)で、密度の高い太平洋プレートが北米プレートの下に潜り込む「沈み込み帯」に位置しています。

震源の深さは約20 kmと浅く、この浅さが海底を大きく押し上げる要因となり、広域に津波警報が出されましたr。

沿岸のカムチャツカ半島や千島列島では津波が数メートル観測され、港湾や加工場が浸水する被害が報告されましたが、人的被害はほとんど確認されていません。

巨大津波を生んだ発生メカニズム

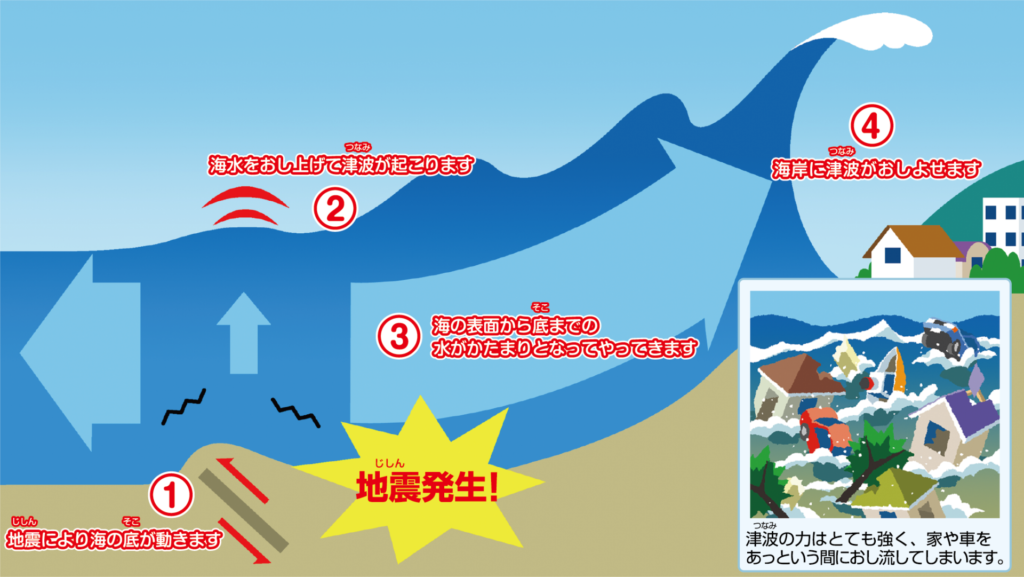

津波生成の基本原理は「海底の急激な上下変位」です。

今回の地震は長さ数百キロに及ぶ断層が一斉に滑り、海底を瞬間的に持ち上げたことで、膨大な海水が変位して津波となりました。

サブダクション帯の浅い震源は海底変動を直接的に海面へ伝えるため、津波エネルギーが大きくなります。

一方、2011年東日本大震災では最大滑り量が150 mに達したのに対し、今回の滑り量は数十メートル規模とみられ、津波の規模が相対的に抑えられた可能性があります。

また1952年の同地域の地震では海底地滑りが発生し大津波を引き起こしましたが、今回そのような付随現象が確認されなかったことも津波高に影響したと考えられます。

津波は外洋を進む過程でエネルギーが拡散し、遠方の日本や米国西海岸では波高1 m前後にまで減衰しました。海底地形や沿岸の棚地形が緩やかな場所ではさらにエネルギーが弱まり、潮位変動として観測された程度です。

警報体制と事前避難の成果

地震発生から数分後、太平洋津波警報センター(PTWC)と日本の気象庁は即座に津波警報を発表しました。

日本各地の自治体はこれに基づいて避難指示を出し、港湾関係者や漁船は沖合へ退避、沿岸住民は高台や指定避難所へ移動しました。

SNSやYoutubeでの呼びかけなども効果的だったという報道も多くされています。

日本においては2011年の東日本大震災の教訓が活かされているという評価をするのが妥当でしょう。

ハワイや米西海岸でも同様に避難措置がとられ、結果として人的被害をほぼゼロに抑えることに成功しています。

今回の事例は、津波伝播シミュレーションや広域警報システム、自治体の訓練・住民教育が機能したことを示しており、今後の防災計画に重要な示唆を与えます。

津波に備える最新の構造設計

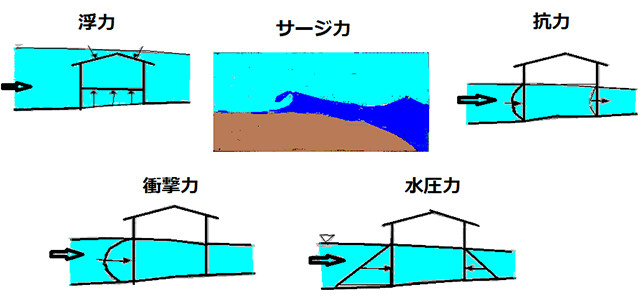

建築分野では、津波荷重を考慮した設計基準の整備が進んでいます。

1981年の建築基準法制定以降、日本の耐震基準は繰り返し改定されてきましたが、2011年以降は津波による水圧・浮力・漂流物衝突力を定量的に評価して設計荷重に反映することが求められています。

主要な潮位を設定する設計津波高に基づき、堅牢なRC造や鋼構造の柱・壁を1階部分に採用し、流体力を受け流す「開放設計」や、貫通穴を設けて圧力を減じる「減圧設計」などの手法が標準化されつつあります。

また、ベースアイソレーターや油圧ダンパー、免震装置といった制震技術により、上部構造の損傷を抑え、津波後の機能維持を図る取り組みも進んでいます。米国のASCE 7‑22や日本道路協会の津波設計指針など海外規格も参照し、病院や商業施設など重要建築物に対しても津波荷重の検討が義務化され始めています。

既存建物へのレトロフィットも重要です。自治体は沿岸地域の古い建物を対象に津波耐力診断や補強計画を支援し、補強費用への補助や保険料割引制度を提供しています。低コストで設置できる浮力対策、杭基礎の補強、壁面の補強などを組み合わせ、中小規模建物の耐津波化が徐々に進んでいます。

避難所の暑さ問題と建築技術者への課題

今回の避難では、津波リスクとは別に「避難所の暑さ」が新たな課題として浮上しました。

津波警報発表時、日本各地で最高気温30〜40℃の猛暑となり、避難中の高齢男性が熱中症で搬送される事例も発生しましたasahi.com。

環境省は災害時の熱中症対策として、避難所への扇風機やエアコン設置を呼び掛けていますが、設置が難しい場合は氷や冷えたペットボトルで首や脇を冷やすなどの応急処置や、こまめな水分・塩分補給、直射日光を避けることを推奨しています。特に高齢者や子どもは熱中症リスクが高いため、周囲の配慮が欠かせませんnewsdig.tbs.co.jp。

2024年に大阪府八尾市で行われた「酷暑期避難所演習」では、体育館を避難所として使用した場合の過酷さが明らかになりました。サーモグラフィ計測では日中の屋根付近の温度が50 °Cを超え、ガラス窓や屋根からの輻射熱により室温は日中30 °C以上、夜でも29 °Cに達しましたmagazine.cainz.com。こうした結果から、避難所運営には以下のような建築的配慮が必要だと考えられます。

- 通風計画:体育館のドアを全開すると出入口付近で空気が滞留しがちで、室中央まで風が届きません。対角線上の開口部を確保し、一方向に風が抜ける経路を設けることが重要です。大型扇風機を配置して強制的に気流を作ることも有効です。

- 避難スペースの選択:体育館よりも教室など屋根からの輻射熱を受けにくいスペースを避難場所として活用することが検討されています。

- 設備備蓄:自治体は災害用に大型扇風機やスポットクーラー、遮熱シートを備蓄し、停電時でも使用できるよう発電設備を整える必要があります。

これらの対策は建築設計の領域とも密接に関わります。

避難所となる学校や公民館の改修時には、屋根の断熱性能向上、換気設備の増強、窓の遮熱化などを計画段階から盛り込むことが求められます。

また、今後の公共施設の新築・改修計画では、非常時に避難所として機能することを前提とし、通常時と災害時双方で快適性・安全性を確保できる「複合利用設計」が重要になるでしょう。

おわりに

カムチャツカ沖地震は、マグニチュード8.8という世界的にも屈指の巨大地震でありながら、的確な早期警報と避難行動、そして耐津波設計の普及によって人的被害を最小限に抑えられた好例となりました。

建築技術者にとっては、地震・津波荷重を考慮した構造設計の重要性を再確認すると同時に、避難所の熱環境という新たな課題にも目を向けなければなりません。

地球温暖化に伴い真夏の災害リスクは今後も高まると予測されます。

施設の断熱・通風設計、非常時の冷却設備の備蓄、避難所運営マニュアルの見直しなど、建築と防災の連携がますます重要になります。今回の教訓をもとに、津波と酷暑の双方に備えた安全・安心な地域づくりを進めていきましょう。

コメント