この記事は、一部アフィリエイト広告を用いています

「型枠、もう外しても大丈夫?」

現場の施工管理者なら、一度はこの判断に迷った経験があるはずです。

コンクリート工事の中でも、型枠と支柱の脱型時期は、安全性や工程管理に直結する重要なポイントです。

脱型が早すぎると変形やひび割れの原因になり、逆に遅すぎると工期に大きく影響します。

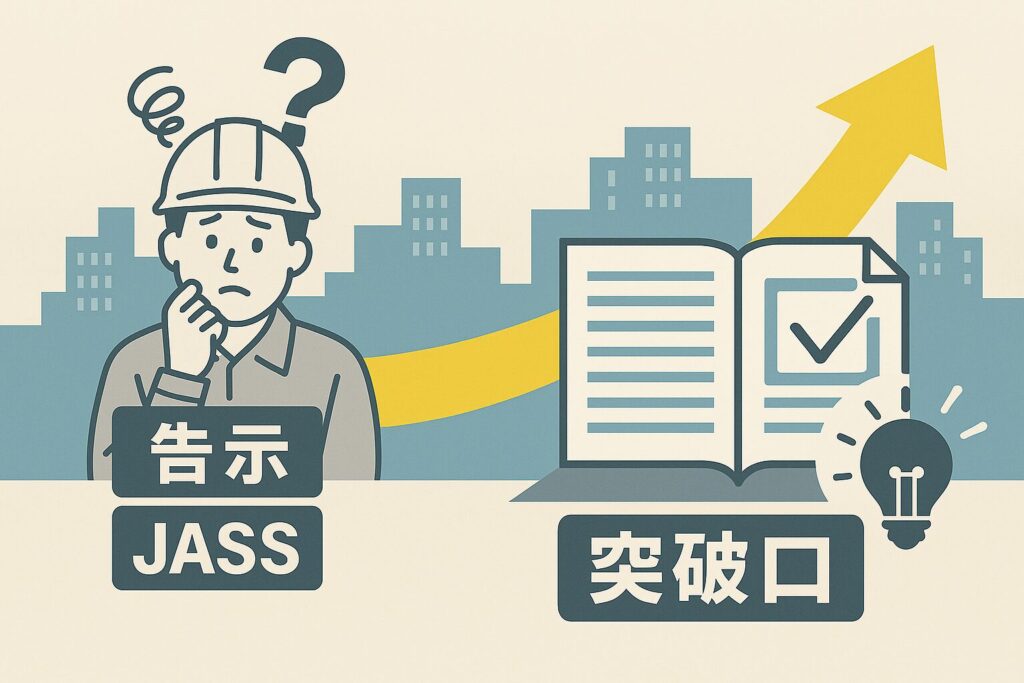

そこで必ず押さえておきたいのが、次の3つの基準です。

- 法律として絶対守るべき「建築基準法 施行令 第76条」

- 数値基準が明記された「国交省 告示110号」

- 施工品質と実情に即した「JASS 5(2022年版)」

この記事では、それぞれの役割と適用優先順位、さらに現場で迷わない判断のコツまで徹底的に解説します。

これを読めば、もう型枠脱型の判断で迷うことはありません。

まずは全体像:法律・告示・JASS の関係図

| レイヤー | 拘束力 | 型枠に関わる主旨 |

|---|---|---|

| 建築基準法 施行令76条 | 強制 | 「十分な強度になるまで型枠・支柱は外すな」 |

| 国交省告示110号(1971) | 強制 | セメント種・気温別に存置日数と必要強度を数値で規定 国土交通省 |

| JASS 5(2022改訂) | 契約で採用 ⇒ 強制 | ①計画供用期間別の性能基準 ②湿潤養生の有無で強度を細分化 |

ASS 5は法律ではないものの、設計図書で採用されている場合は契約上の義務となり、実質的に告示より厳しい基準を守る必要があります。

つまり、型枠脱型の考え方は、

法令(建築基準法)=最低限

告示(110号)=数値基準

JASS 5 = 品質・性能を考慮した実践基準

という3段構えで成り立っていると覚えておきましょう。

法令=最低ライン、JASS=より細かい品質仕様。契約図書にJASSが入れば厳しい方が優先です。

告示110号の基準をチェック|まずクリアすべき“脱型OKライン”

告示110号は、建築基準法施行令第76条の「技術的な具体化」として、次のように定めています。

【側型枠(柱・壁など)】

- 普通ポルトランドセメント・15℃以上 → 3日以上 or 5N/mm²以上

【版下・梁下せき板】

- 普通ポルトランドセメント・15℃以上 → 6日以上 or 設計基準強度の50%以上

【スラブ・梁下支柱】

- 普通ポルトランドセメント・15℃以上 → 17日以上 or 設計基準強度の85%以上 or 12N/mm²

※強度基準に達していれば、日数に満たなくても脱型は可能。ただし、構造計算で安全性を確認する必要があります。

| 構造部材(部位) | セメントの種類 | 平均気温 | 存置日数 | 圧縮強度の基準値 |

|---|---|---|---|---|

| せき板(側型枠) 基礎・柱・梁・壁など | 早強ポルトランドセメント | 15℃以上 | 2日以上 | 5 N/mm² 以上 |

| 〃 | 普通ポルトランド、高炉A種、FA-A、シリカA | 15℃以上 | 3日以上 | 〃 |

| 〃 | 高炉B種、FA-B、シリカB | 15℃以上 | 5日以上 | 〃 |

| 〃 | 上記すべて | 5℃以上15℃未満 | +2日程度 | 〃 |

| 〃 | 上記すべて | 5℃未満 | 指定ナシ(※構造計算で判断) | 〃 |

| せき板(スラブ・梁下) | 早強ポルトランドセメント | 15℃以上 | 4日以上 | 設計基準強度の50%以上 |

| 〃 | 普通ポルトランド、高炉A、FA-A、シリカA | 15℃以上 | 6日以上 | 〃 |

| 〃 | 高炉B、FA-B、シリカB | 15℃以上 | 8日以上 | 〃 |

| 〃 | 上記すべて | 5~15℃未満 | +2~4日 | 〃 |

| 支柱(スラブ・梁下) | 早強ポルトランドセメント | 15℃以上 | 8日以上 | 設計基準強度の85%以上 または 12 N/mm²(※) |

| 〃 | 普通ポルトランド、高炉A、FA-A、シリカA | 15℃以上 | 17日以上 | 〃 |

| 〃 | 高炉B、FA-B、シリカB | 15℃以上 | 28日以上 | 〃 |

| 〃 | 上記すべて | 5~15℃未満 | +4~10日 | 〃 |

※軽量骨材コンクリートの場合は 9 N/mm²

※供試体は JIS A 1108に準拠し、現場封かん・現場水中養生等とする

※強度基準に達すれば、日数未満でも脱型可能(ただし損傷しないことを構造計算で確認)※圧縮強度試験に用いる供試体は、現場水中養生、現場封かん養生、またはこれらに類する養生

告示110号 vs JASS 5:数字がこう違う!

| 対象部位 | 告示110号(普通セメント・平均気温15 ℃以上) | JASS 5(短期/標準・湿潤養生継続) |

|---|---|---|

| 側型枠(柱・壁など) | 3 日 または 5 N/mm² | 5 N/mm² か 材齢4 日 |

| 版下・梁下せき板 | 6 日 または 設計fc ×50 % | 同左(梁下は支保工残し可) |

| 支柱(スラブ下) | 17 日 または 設計fc ×85 % | 設計fc 到達で可 |

告示は法律で、JASSは標準と述べましたが、具体的にどのように数値が異なるかをざっくりまとめたのが上記です。

まず、認識したいのが、それぞれに記載されている(普通セメント・平均気15℃以上)(短期/標準・湿潤養生継続)の但し書きです。

告示110号ではセメントの種類と気温による存置日数が規定されていますが、JASS 5では計画供用期間の級や湿潤養生の有無が考慮されるなど、より性能に基づいた規定となっています。

JASS5に則り、型枠の脱型時期をコンクリートの圧縮強度に基づいて決定する場合、せき板の存置期間は、計画供用期間の級(短期標準または長期超長期)に応じて、必要なコンクリート圧縮強度が定められていますが、現場での養生の状況により、必要な圧縮強度が異なります。

具体的には、せき板取り外し後も湿潤養生を継続する場合、短期標準の建物では5 N/mm²以上、長期超長期の建物では10 N/mm²以上の圧縮強度が必要とされていますが、湿潤養生を継続しない場合は、より高い強度、すなわち短期標準で10 N/mm²以上、長期超長期で15 N/mm²以上が要求されます 。

告示(110号)の特徴

- 部材種別(側型枠・梁下・支柱)× セメント種類 × 気温で決まる

- 日数or強度、どちらかをクリアすれば脱型OK

JASS 5の特徴

- 計画供用期間(短期標準・長期超長期)と養生方法の有無で強度要求が変わる

- 湿潤養生しない場合は高強度が必要

まず、自分の現場は告示とJASSのどちらで管理していくかをしっかり確認!

基本はJASSで管理して、告示は絶対に満足しているように運用するのが望ましい。

よくあるグレーゾーンと突破口

| グレーシーン | ありがちトラブル | スマート解決 |

|---|---|---|

| 告示かJASSか、どっち優先? | 検査官と監理者で判断が割れる | 契約図書を確認し、“より厳しい方を採用”を原則に文書化 |

| 支柱の“17 日ルール” | 工期が迫り支柱を抜きたい | 封かん供試体での圧縮試験による強度確認→構造計算 |

| 湿潤養生ナシで早期脱型 | 5 N/mm²で外したら乾燥収縮ひび割れ | 10 N/mm²(短期標準)/15 N/mm²(長期超長期)へ強度アップ or 内部養生シート併用 |

ケース① 告示では脱型可能だがJASSでは不可のケース

例えば・・・

→ 側型枠。告示は「5N/mm²」でOKだが、JASS 5は「湿潤養生なしの場合10N/mm²」必要。

突破口 → 厳しいJASS 5の基準で判断するのが原則

- 契約図書でJASS 5が適用なら、告示を満たしてもJASSの基準で判断。

- JASSは「より高品質・安全な施工を求める基準」として優先される。

ケース② 支柱を外したいが告示の85%基準が難しい場合

例えば・・・

→ スラブ下支柱。告示は設計強度の85%が必要。まだ材齢が浅い…。

突破口 →封かん供試体での圧縮試験でFc確認→構造計算(監理者承認)

- 温度履歴から有効材齢を算出し、強度を推定(マチュリティ法)なども普及しつつある。

- 絶対に監理者と協議して脱型判断する。

ケース③ 湿潤養生が不十分な現場

例えば・・・

→ 側型枠を5N/mm²で脱型後、現場で湿潤養生が実施できていない。

突破口 → 湿潤養生が難しいなら、脱型前強度をJASS基準に合わせて上げる

- 湿潤養生がない場合、JASS 5は10~15N/mm²を要求する。

- 養生条件を見越して脱型前強度目標を設定し、供試体管理で裏付ける。

現場で迷わない!脱型チェックリスト

型枠脱型の判断は、工程を止めないための最重要判断のひとつです。

しかし、告示とJASS、材齢と強度、現場状況と計画など、考えるべき要素は意外と多く、

「脱型して良いのか…もうちょっと待つべきか…」と迷ってしまう場面も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、この「脱型前の5つのチェックリスト」です。

このリストは、迷ったときに自分の判断を整理し、抜け漏れを防ぐためのフレームワークとして活用できます。

「脱型前の5つのチェックリスト」

- 法令 or JASS どちら適用? 契約書・仕様書を確認

- 温度帯と材齢:告示表を現場平均気温で読み替え

- 強度エビデンス:供試体・マチュリティ・非破壊のいずれで裏付けるか決定

- 支柱盛替え計画:梁下支柱を抜く場合は荷重計算を添付

- 帳票 & 写真:脱型前後を即日共有し、後工程を止めない

参考文献・資料

- 建築基準法施行令第76条・逐条解説 一般財団法人建築行政情報センター ICBA

- 国交省告示110号「現場打ちコンクリートの型枠及び支柱の取りはずしに関する基準」 国土交通省

- AIJ論文「型枠存置期間とスラブ連層施工荷重の関係」

持っておきたい参考書

細かな点まで記載されているのに、とにかく読みやすい。初心者必携。

現場技術者が教える「施工」の本 躯体編

注意点が網羅されているこれだけ持っていれば、現場では困らない。

建築施工管理チェックリスト

コメント