2021年、静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害──。

あの衝撃的な出来事をきっかけに、日本の法制度が大きく動きました。

その一つが「盛土等規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)」です。

2023年の施行以来、全国の自治体で宅地だけでなく私有地や山林などを対象とした規制区域の指定が進み、2025年現在では事実上、“知らなければ危ない”法律となっています。

この記事では、

✅ 盛土規制法の基本的な内容

✅ 建設・不動産業界への具体的な影響

✅ 実務者が守るべきルールと罰則

をわかりやすくまとめました。

「土地の造成に関わるけど、細かい法律はよくわからない…」

そんな方でも3分で理解できるように要点を整理しています。

現場でのミスを未然に防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください。

盛土規制法とは?背景と目的を簡単に

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、盛土規制法)は、人命・財産を守るために盛土造成行為を厳格に管理する法律です。

2023年5月26日に施行され、2025年現在、都道府県ごとに規制区域が順次拡大しています。

https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html

なぜ規制が必要だったのか?

それまでの制度では、宅地造成等規制法や都市計画法、森林法などが個別に盛土を規制していましたが、法の隙間を突いた違法行為への対応が不十分でした。

そこで、全国一律の基準で、宅地以外の山間部や農地、私有地における盛土も対象とする新たな法律が制定されたのです。

この法律では、都道府県や指定市が「規制区域」を指定し、その区域内で一定規模以上の盛土を行う場合には、事前の許可や届出が必要となります。

Q:なぜ私有地の盛土まで規制対象になるの?

A:理由はシンプルで、私有地の盛土であっても周辺住民の生命や財産を脅かす危険があるからです。たとえば、山の中の私有地で大量の土を積み上げた場合、豪雨や地震などによってその盛土が崩れると、隣接する住宅地や道路、川にまで土砂が流れ込む可能性があります。実際、2021年の静岡県熱海市の土石流災害では、私有地に違法に搬入された残土が崩れ、大規模な被害を引き起こしました。

規制区域には2種類ある|宅地とそれ以外の土地で違う

盛土規制法では、都道府県や政令指定都市、中核市などの自治体が、土砂災害のリスクが高いエリアを中心に「規制区域」を指定します。

この規制区域には、大きく分けて2種類あります。

ひとつは「宅地造成等工事規制区域」。こちらは従来の宅地造成等規制法の流れを引き継ぐもので、宅地の造成など人が住むエリアでの盛土を規制する区域です。

もうひとつが、新たに創設された「特定盛土等規制区域」。これは山林や農地、雑種地など宅地以外の土地であっても災害の恐れがある場所を対象に指定されます。近年の災害では、こうした私有地での違法な盛土が被害を拡大させたことから、規制の必要性が高まりました。

法律上は、ある特定地域を指定できますが、スキマのない運用を図るため、実際には全域を区域指定している自治体が多いです。

2025年度に入り、多くの範囲が指定され、事実上の運用が本格化しています。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定状況(令和7年6月1日現在)

届け出・許可が必要になるケースとは

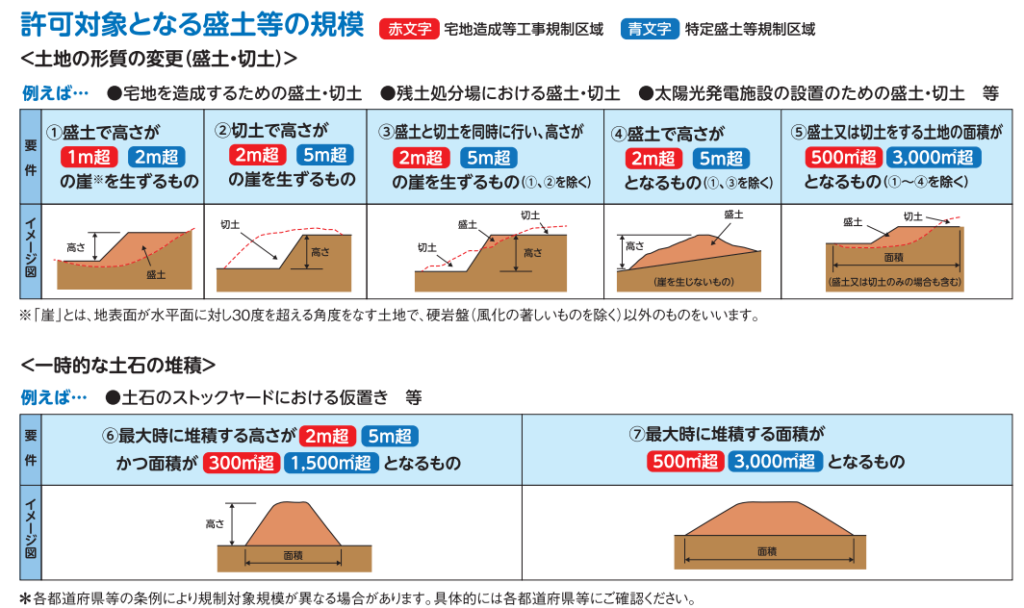

これらの区域内では、高さ1m以上または面積500㎡以上の盛土や掘削を行う場合、原則として事前の届出または許可が必要です。自治体によって基準や手続きが異なるため、工事を計画する段階での確認が欠かせません。

さらに、規制区域内での工事には中間検査や完了報告が義務づけられており、無許可での施工や虚偽の報告には罰則も科されます。安全な開発のためにも、地域の規制区域指定状況を常に把握しておくことが重要です。

指定された区域が「宅地造成等工事規制区域」か「特定盛土等規制区域」でも、許可・届出のしきい値が変わってくるので下図を参照ください。

違反するとどうなる?厳しい罰則と監視体制

盛土規制法では、無許可で盛土などの工事を行った場合や、虚偽の届け出をした場合などに厳しい罰則が科されます。たとえば、許可を受けずに工事を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。法人の場合は、最高1億円の罰金となるケースもあります。

また、自治体からの是正命令に従わなければ、工事の停止や原状回復を命じられ、それにも違反するとさらに重い処分となります。違反情報は公表される場合もあり、企業の信用失墜にもつながるため、法令遵守が極めて重要です。

| 違反内容 | 罰則内容 |

|---|---|

| 無許可で盛土 | 最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は最大1億円) |

| 命令違反 | 工事停止命令・原状回復命令など |

| 虚偽の届け出 | 罰金・行政処分対象 |

自治体によっては、航空写真やドローンで監視体制を強化しており、発見リスクも年々高まっています。

実務者が押さえるべき4つのチェックポイント

盛土規制法が本格施行された今、建築・不動産・土木に携わる実務者は、計画段階から法令への対応を意識する必要があります。ここでは、特に重要な4つのチェックポイントをご紹介します。

① 規制区域の確認

まず、対象地が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に該当しているかを、都道府県や市町村のWebサイトや窓口で必ず確認しましょう。区域外であっても、将来的に追加指定される可能性もあります。

② 許可・届出の判断基準を理解する

盛土の高さや面積によって、許可または届出の義務が発生します。高さ1m超・面積500㎡超が一般的な基準ですが、自治体により異なるため、早い段階で相談することが重要です。

③ 設計・施工体制の整備

許可を得るためには、排水・安定計算・法面保護など、安全性を確保した計画が求められます。構造設計者や地盤の専門家との連携が不可欠です。

④ 工事後の報告・管理

完了報告書や中間検査など、工事中・工事後にも書類提出義務があります。違反があれば是正命令や罰則対象となるため、書類管理や記録保存を徹底しましょう。

土地活用や宅地分譲を検討するディベロッパーにとっても、許可の有無が販売価値に影響する時代となっています。

まとめ|“知らなかった”では済まされない法律へ

盛土規制法は、単なる開発規制ではなく、命と地域の安全を守るための防災法です。

違反すれば、厳しい罰則や企業イメージの毀損につながる一方で、正しく理解して対応すれば、信頼される開発や設計のパートナーとしての価値が高まります。

今後はさらに多くの地域で規制区域が指定されていくことが予想されます。

「うちは対象外だから大丈夫」と油断せず、常に最新情報をチェックし、実務の中に法令対応を組み込む姿勢が重要です。

これからも建築技術ノートでは、最新の法改正や実務に役立つ情報を発信していきます。

お気に入り登録やフォローをして、今後の更新もお見逃しなく!

コメント