※本記事にはプロモーションが含まれています

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

日影規制の全体像を3分でつかむ

1-1. なぜ「日影規制」があるのか? 生活と設計を守るルール

日影規制は、建物が周囲に落とす影によって近隣の日照を過度に遮らないようにするための仕組みです。

建築基準法第56条の2に基づき、特に住宅地では“日当たりの公平性”を確保する目的で導入されました。

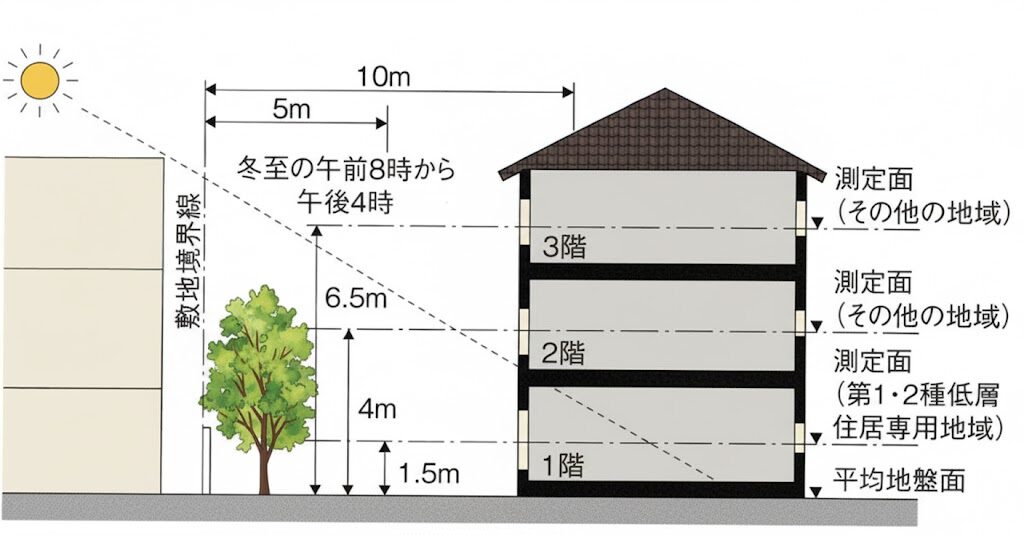

冬至のように太陽の高度が最も低く、影が長く伸びる時期を基準として、建物の高さや配置を制御します。

つまり、最も厳しい条件をもとに日影を評価すれば、他の季節でも支障が出ないという理屈です。

1-2. “冬至・高さ・帯”の3つで決まる:日影判定の基本構造

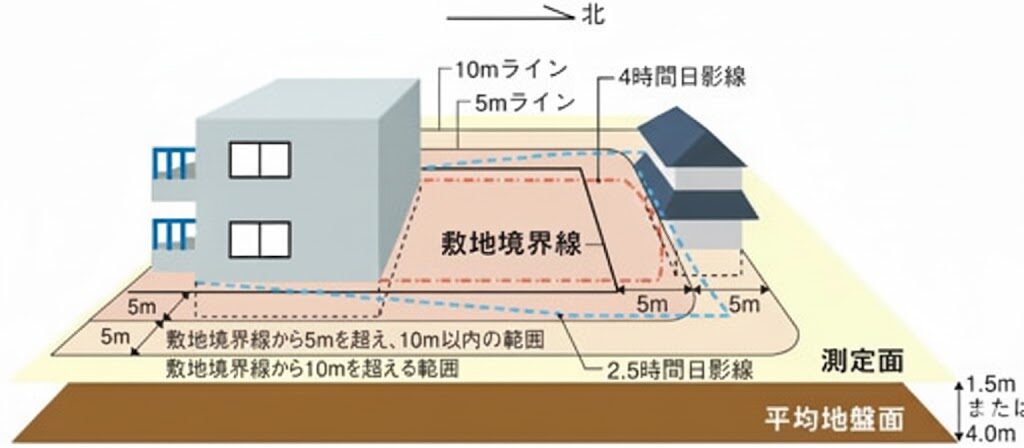

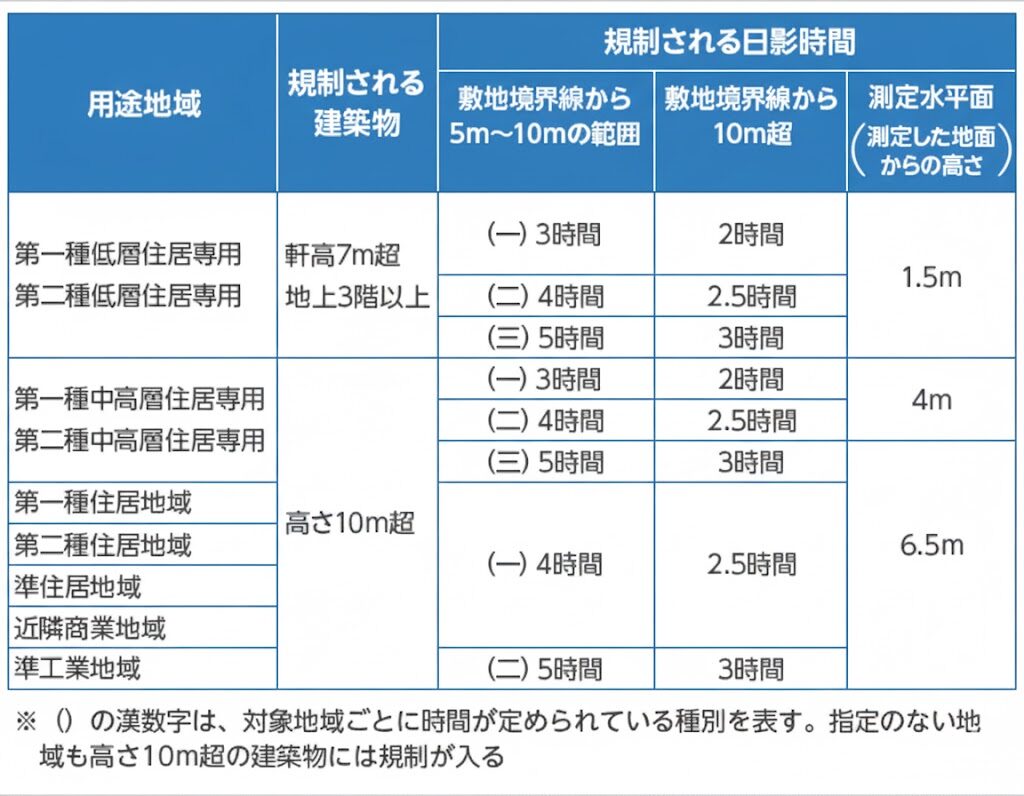

日影の判定は「時間」「高さ」「水平距離」の3要素で成り立っています。

冬至日の**8時〜16時(北海道は9時〜15時)**の間に、建物が敷地境界の外側にどれだけ影を落とすかを測定します。さらに、受影面の高さを1.5m/4m/6.5mで設定し、敷地境界から0〜5mと5〜10mの範囲(帯)ごとに、連続して影がかかる許容時間(例:5時間/3時間)を超えていないかを確認します。

これら3要素のバランスで「日影規制に適合しているか」が判断されるわけです。

〈まとめ〉

- 日影規制=「日照の公平性」を守る制度

- 冬至・測定面・水平帯の3要素で影を判定

- 評価時間は冬至日の8〜16時(北海道は9〜15時)

測定面の高さ:1.5m/4m/6.5mの理由を知る

2-1. 「なぜ3段階?」──1階・2階・3階それぞれの生活実感

日影規制の「測定面の高さ」は、単なる法的数字ではなく、“居住者の生活高さ”を反映した値です。

低層住宅地では主に1階居室の採光を守るため1.5m、中高層住居地域では2階相当の4m、さらにマンションや複合住宅地などでは3階にあたる6.5mが設定されています。

この6.5m面は2002年の改正で導入されたもので、2〜3階建ての集合住宅が増えたことを背景に、実際の生活レベルでの“日照影響”をより的確に反映するために設けられました。

2-2. “高さ指定のクセ”を見抜く:自治体ごとの運用差に注意

自治体によっては、用途地域が同じでも測定面の組み合わせが異なります。

例えば東京都では中高層住居専用地域で4m面、横浜市では同条件でも6.5m面を採用するなど、運用差があります。

確認申請前に、対象地域の「建築安全条例」や「日影規制運用基準」を必ず確認しましょう。

設計者が1.5m面だけで影を評価してしまうと、上層階での受影超過が発覚して再計算となるケースも少なくありません。

〈まとめ〉

- 1.5m/4m/6.5m=生活階層に合わせた実用的設定

- 6.5m面は中層住宅対策として2002年導入

- 自治体によって指定面が異なるため要確認

水平範囲の考え方と測定ルール

3-1. 帯の意味を理解する:なぜ0〜5mと5〜10mに分けるのか

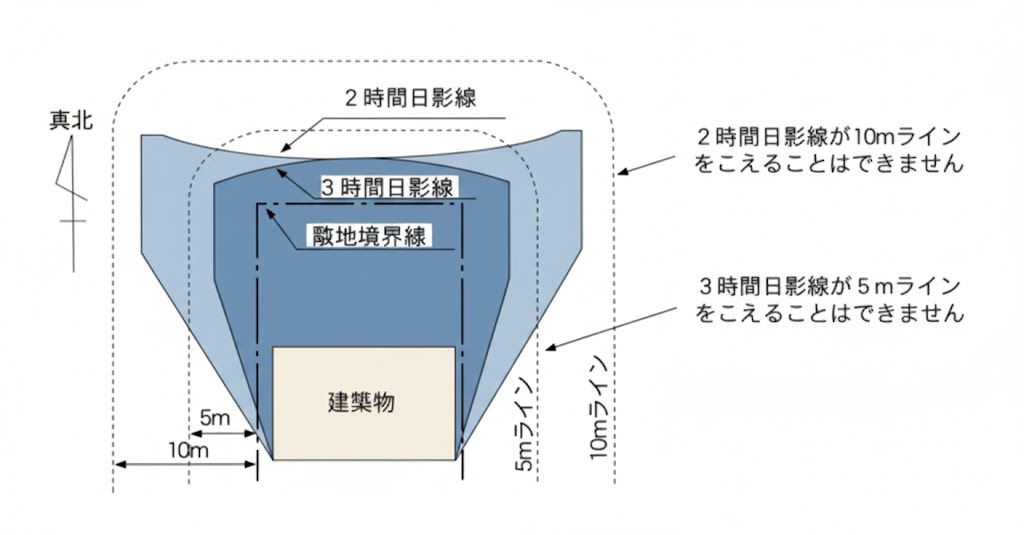

敷地境界から外側へ、0〜5mと5〜10mの“帯”を設定し、それぞれで受けられる影の連続時間を制限するのが日影規制の仕組みです。

建物が近いほど影の影響が大きいため、0〜5mの帯では厳しく(例:5時間以内)、5〜10mでは緩やか(例:3時間以内)に設定されます。

この水平帯の概念を理解すると、日影図上で「どの敷地部分が制限に効いているか」が直感的に見えるようになります。

3-2. “道路は例外?”──みなし境界線で影の範囲が変わる理由

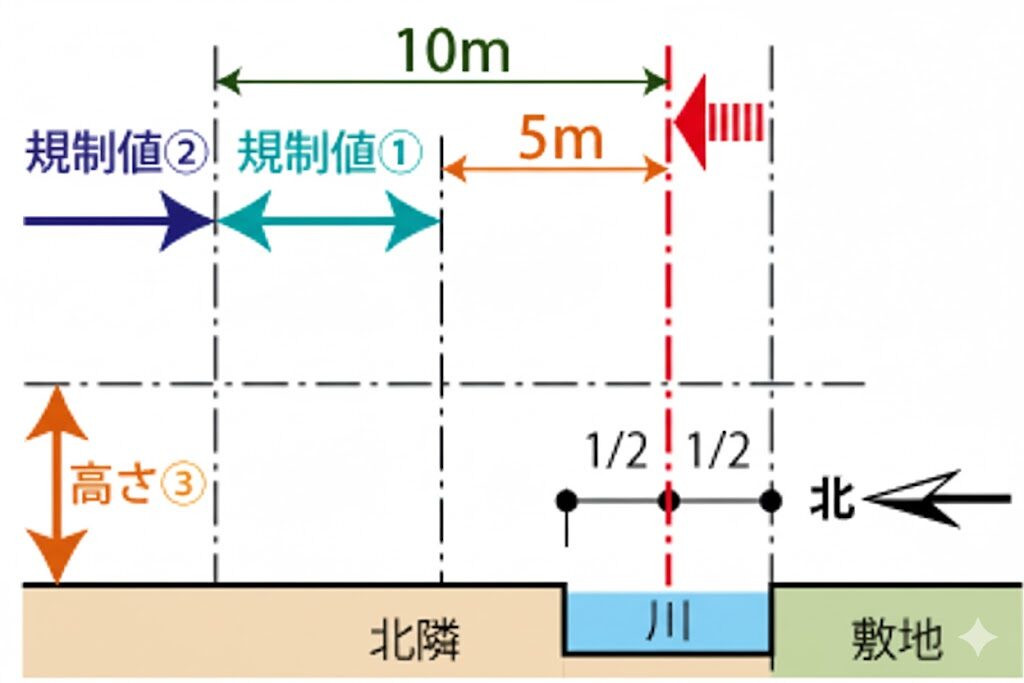

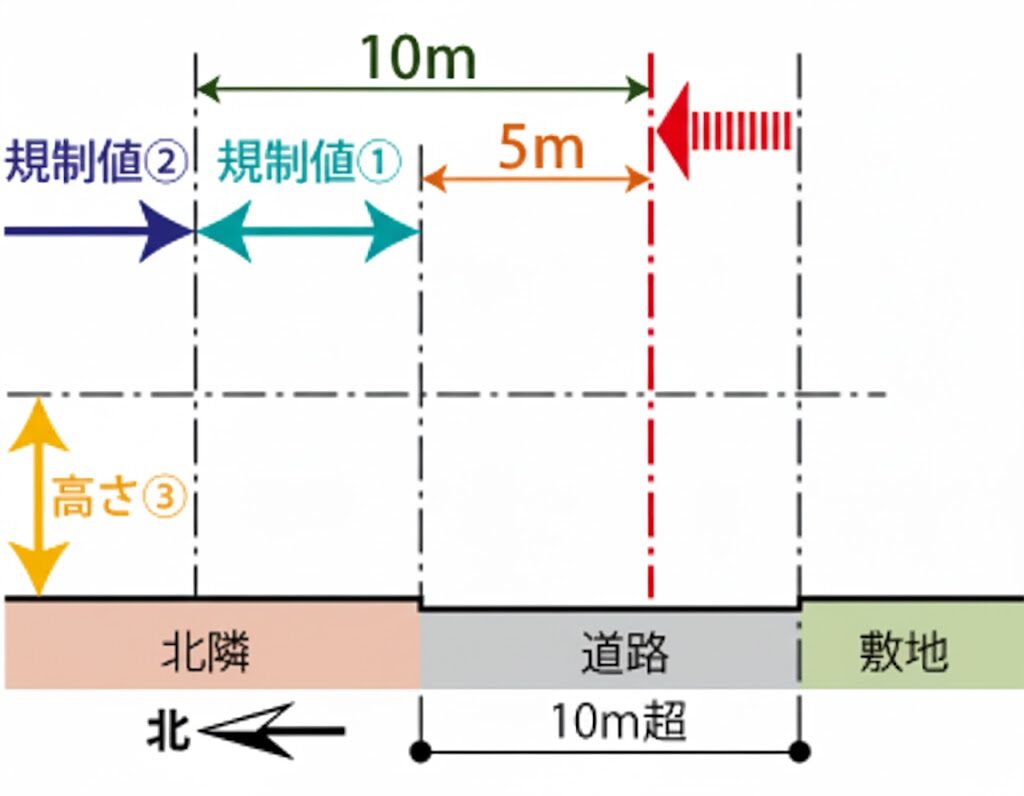

道路や線路、河川に接する敷地では、施行令135条の12によって「みなし境界線」や「測定範囲除外」の緩和が認められています。

幅員10m以上の道路の場合、その道路上の影は判定から除外できます。

さらに、道路・線路・水面などの場合は「みなし境界線」を実際の境界より外側(幅の1/2、10m超の場合は反対側から5m内側)に設定できるため、設計上の自由度が高まります。

幅員10m以下の道路や水面に接している敷地では、道路や水面の幅員の2分の1だけ外側に敷地境界があるものとみなします。

道路や水面の幅員が10mを超える場合は、道路や水面の反対側の境界線から、5m敷地寄りのラインを敷地境界線とみなします。

〈まとめ〉

- 水平帯=敷地境界からの距離で影響を分ける

- 道路・線路・水面は「みなし境界線」で外側扱い可

- 幅員10m以上の道路は日影測定範囲から除外可能

緩和規定を正しく理解する:設計自由度を広げる鍵

4-1. 条文を読めば怖くない! みなし境界線と測定除外の2ステップ緩和

緩和の仕組みは、施行令135条の12に明記されています。

第3項では「みなし境界線」、第4項では「測定範囲除外」が規定されており、道路・線路・水面に面する敷地では両方を併用できます。

みなし境界線で影を“外側で測る”+10m以上の道路は“範囲除外”とすることで、影響帯が実質的に短縮され、建物の高さや配置の自由度が格段に上がります。

4-2. 緩和の実力を比較:東京都・横浜市・大阪市ではこう違う

東京都では10m以上の道路除外に加え、幹線道路など幅員6m以上を除外できるケースもあり、横浜市・大阪市も類似運用を採用しています。

一方、公園や広場は日影規制の対象から外せないと明記している自治体もあり、要確認です。

緩和を知らずに設計を進めると、実は不要なセットバックをしていたという例も珍しくありません。

〈まとめ〉

- 緩和は「みなし境界線」と「測定範囲除外」の2段構成

- 道路や線路に面する敷地では適用で自由度UP

- 条例により緩和条件は異なるため、必ず地域確認

実務にどう活かすか:職種別チェックポイント

5-1. 若手設計者&受験者向け:理解→計算→日影図作成の3ステップ

まずは条文理解から始め、試験問題や模型で影を可視化するのが最短ルートです。

実務では、平均地盤面や影の起点の取り方、道路除外範囲を明示した図面作成が鍵になります。

「影を消す」より「どの範囲が評価されるか」を正しく見極めることが、時間短縮につながります。

【計画初期(基本設計段階)】

- 計画地の用途地域と日影規制適用地域を確認した

- 建築基準法第56条の2と施行令135条の12を読み直した

- **測定面の高さ(1.5/4/6.5m)**を用途地域に応じて選定した

- **水平範囲(0〜5m/5〜10m)**を敷地境界から正確に設定した

- 平均地盤面の算出根拠を明示できる(図面・数値)

【詳細設計・図面作成】

- 道路・線路・河川・水面に面している場合、みなし境界線の可否を確認した

- 幅員10m以上の道路があれば、測定範囲除外を適用できるか検討した

- 公園・広場が接する場合、条例で除外対象になるか調べた

- 日影図に“除外範囲”を明示した(例:点線や注記)

- 日影図作成時に**“連続受影時間”で判定**していることを確認した

【確認申請前チェック】

- 自治体の**最新「日影規制運用基準」**を参照した(年度更新に注意)

- 他用途地域の緩和条件(特定地区・高度地区など)を確認した

- 建物高さと影範囲の整合がとれている(BIM・CAD上で可視化)

- 近隣説明用図面にも日影帯を明示した

5-2. ディベロッパー向け:企画段階で“建てられるか”を判断する視点

ボリューム検討の初期段階で、日影規制が効くかどうかを早めにチェックすることが重要です。

計画地の用途地域・道路幅員・緩和適用の有無を一覧化し、確認申請前に建築士とすり合わせることで、想定外の制約を避けられます。

【用地取得・企画初期】

- 対象地の用途地域・建ぺい率・容積率を確認

- 日影規制の対象地域かを確認(工業地域・商業地域は非対象の場合あり)

- 前面道路の幅員と**方位(南・北・東・西)**を図上で確認

- 幅員10m以上なら日影緩和の可能性を検討

- 隣地用途(戸建・共同住宅・商業施設)を把握して影響リスクを評価

【ボリューム検討・設計発注前】

- 日影規制が効く階数・ボリューム制約をシミュレーションした

- みなし境界線・緩和適用を想定して初期ボリュームを組んだ

- 確認申請前に設計者へ緩和条件の再確認を依頼

- **近隣影響説明の要否(条例・協定)**を確認した

- “確認申請時に通る”だけでなく、“説明で納得される”計画を意識

〈まとめ〉

- 若手設計者:条文→図面→影範囲の流れで理解

- ディベロッパー:企画初期に日影・道路幅を確認

- 「どの範囲を評価するか」が効率設計の分岐点

おすすめ本

建築基準法の複雑なルールを、リアルな街並みイラストで直感的に理解できる入門書。

2025年改正対応で、用途地域・高さ制限・防火など実務に直結する要点をわかりやすく整理。

建築士受験生や若手設計者が「読むだけでスッと入る」と高評価のロングセラーです。

リアルイラストでスラスラわかる建築基準法 2025年大改正対応版

まとめ:日影規制は“制約”ではなく“設計調整の技術”

日影規制を単なる「制限」と捉えるか、「設計のバランスを取るツール」と見るかで結果が大きく変わります。

緩和を正しく理解すれば、セットバックを最小限に抑えつつ、採光・環境とボリュームを両立させることが可能です。

これからの都市設計では、AI解析やBIM日影シミュレーションも進化しており、設計者の判断力がより重要になります。

〈まとめ〉

- 日影規制は“守る”だけでなく“活かす”技術

- 緩和理解が設計自由度と企画精度を左右する

- 知識+実践の両輪がこれからの設計者の価値を高める

コメント