鉄骨造建築において、柱や梁の接合部(継手)は構造的な要所であると同時に、建築全体の印象を左右する大切なデザイン要素です。

この記事では、用途を問わず意匠性を重視した鉄骨造の継手を美しく見せるための手法を、国内外の事例や仕上げ技法とともにご紹介します。

継手を美しく見せる理由

建築における「継手」は構造上の安全を確保する機能だけでなく、視覚的にも大きな意味を持ちます。

特に意匠設計の観点からは、継手の仕上げや見せ方次第で、建築全体の印象やコンセプトの伝わり方が大きく変わってきます。

構造の一体感を感じさせるものや、クラフトマンシップを感じさせる仕上げは、設計者の意図を雄弁に語ってくれるのです。

一般的には、ボルト接合部が見えている状態や、スカラップ工法の溶接部が見えることは「見苦しい」と捉えられることが多いですが、力強さの表現などには有効であるとも考えられます。

建築関係者でもなければ、正直余り気にされないことも多いと思いますが、メリハリが効いていて、設計者の意図が伝わるディテールは、やはり美しく、人々を惹きつけるでしょう。

継手の基本

まずは、鉄骨造の継手の基本を学びましょう。

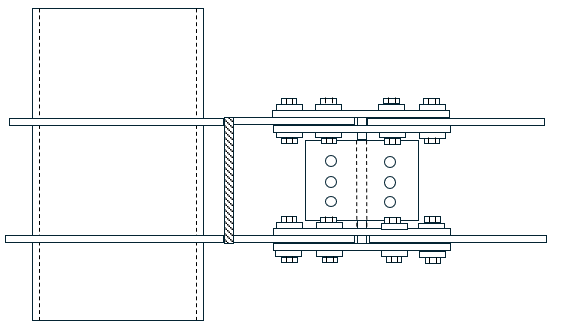

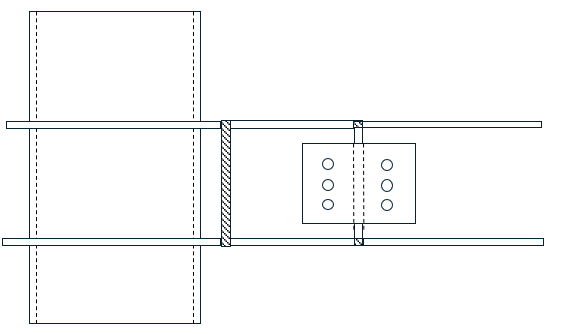

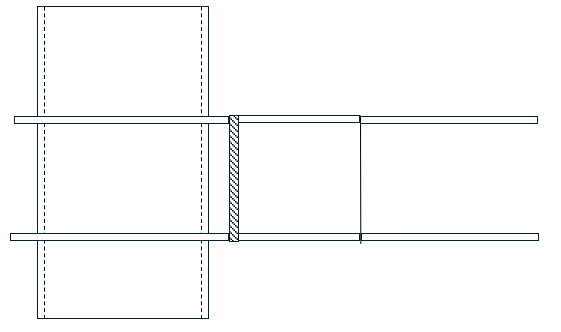

鉄骨造の継手には大きく分けて、「ボルト接合」と「溶接接合」を用いたものがあります。

鉄骨造の梁はH鋼であることが殆どですが、そのウェブとフランジにどの接合を用いるかで見え方が変わってきます。

ウェブもフランジもボルト接合とする場合は、見た目もごつごつとしたイメージとなります。

ウェブはボルト接合、フランジを溶接接合とする場合、印象としては、かなりすっきりと見えてきます。下からのアングルではボルトなども見えてこないので、見せ方によりボルトの存在感を完全に消すこともできます。

ウェブ、フランジともに溶接接合とする場合、素人目にはどうやって作っているのかな?と思わせるほどにすっきりと見えてきます。ファンズワース邸などはこの手法を徹底しています。

継手処理の代表的な手法とその特徴

1. 露出継手(エクスポーズド・ジョイント)

あえて継手を隠さず、構造そのものを見せる手法です。

ボルトやプレートといったディテールを隠さず、むしろデザインとして積極的に活かすことで、建物に力強さやテクノロジー感を演出できます。

たとえばポンピドゥー・センター(フランス)では、構造や配管までもをカラフルに外部へ露出させ、建築全体を“見せる機械”のように仕上げています。

2. 隠蔽継手(ヒドゥン・ジョイント)

一方、継手の存在をあえて感じさせないようにする「隠蔽継手」も重要なアプローチです。

継手部分を溶接で一体化し、その上からパテ埋めや研磨で継ぎ目を完全に消すことで、構造が連続しているかのようなミニマルな美しさを実現できます。

ミース・ファン・デル・ローエによるファンズワース邸では、この手法が極限まで追求されており、鉄骨フレームが一筆書きのように滑らかに見えます。

3. 装飾的・鋳造継手

継手そのものを彫刻のように美しく造形する例もあります。

近年では、鋳鋼ノードと呼ばれる鋳物製の継手を用い、構造を支える役割を果たしながら、美術的なディテールとして建築に組み込むケースが増えています。

ホイットニー美術館(アメリカ)の外装ブレース接合部では、球体の鋳造パーツを使い、軽やかで繊細な印象を与えています。

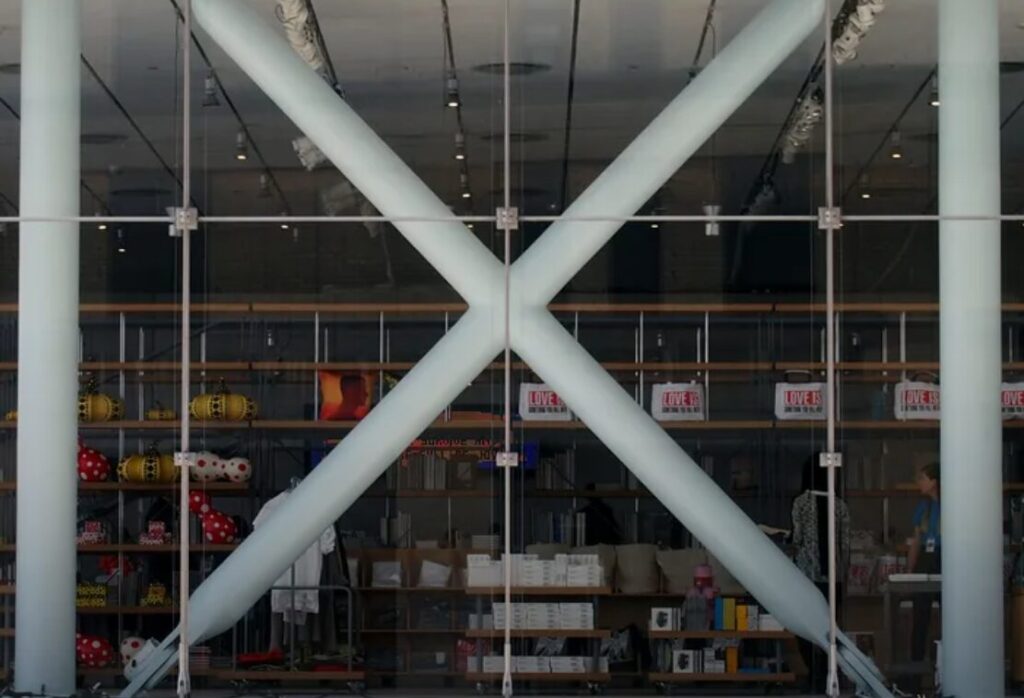

4. 特殊機能継手(ピン接合・テンション構造など)

構造的な機能性を強調した継手もまた魅力的です。

ピン接合やテンションロッドなどを使うことで、動きのある構造や精密機械的な雰囲気を演出できます。

特に、スパイダー金物などを使ったガラス構造では、その機能美が際立ち、現代的かつ先進的な印象を与えてくれます。

継手を引き立てる素材・仕上げ技法

継手のディテールを美しく見せるには、素材や仕上げの選定も極めて重要です。

それぞれの特徴を簡単に解説します。

耐候性鋼(コルテン鋼)

使用することで、年月とともに表面に茶褐色の安定した錆が形成され、風合いが深まっていきます。

継手部分も時間と共に馴染んでいくため、経年変化を楽しめる建築に適しています。

黒皮仕上げ

圧延時にできる黒い酸化皮膜を活かした仕上げ。独特のマットな質感が、構造材らしさを強調し、インダストリアルな空間によく映えます。

塗装仕上げ

構造体を含む継手に好みの色彩を加えることで、視覚的なコントラストや統一感を演出可能です。

構造を目立たせたり、逆に空間に溶け込ませるといった調整ができます。

メッキ仕上げ

溶融亜鉛やニッケルのメッキで継手を保護するだけでなく、特有の質感で意匠性を高めることも可能です。耐候性に優れ、屋外にも適しています。

ステンレス・研磨仕上げ

鏡面やヘアラインなどの磨き仕上げを施すことで、継手が精密で美しいディテールとして際立ちます。高級感や清潔感を出したい空間に最適です。

国内外の代表的な建築事例と関連書籍

センター・ポンピドゥー(フランス)

構造そのものをデザインに昇華させた代表例。鋳造されたジャーバレットがアイコニックに外部へ張り出し、構造の力強さとテクノロジーの融合を感じさせます。

参考書籍:『建築家ピエール・シャローとガラスの家』

建築家ピエール・シャローとガラスの家

ファンズワース邸(アメリカ)

最小限のディテールで成り立つ建築。継手の存在を限りなく隠す設計により、構造フレームが建築の輪郭そのものとなっています。

参考書籍:『建築のしくみ』

建築のしくみ 住吉の長屋/サヴォア邸/ファンズワース邸/白の家

ホイットニー美術館(アメリカ)

鋳鋼ノードの導入により、構造の結節点に彫刻的な表現を持たせています。レンゾ・ピアノの繊細な設計思想が感じられる作品です。

参考書籍:『世界建築設計図集 ホイットニー美術館』

世界建築設計図集 36 ホイットニー美術館 マルセル・ブロイヤー

仙台メディアテーク(日本)

構造チューブの内部にトラスと継手を内包し、視覚的ノイズを排除。構造と空間の一体化がここまで高次元で実現された事例は稀です。

参考書籍:佐々木睦朗作品集 1995-2024

佐々木睦朗作品集 1995-2024

国家大劇院(中国)

構造継手をパテ処理や研磨によって一体的に仕上げ、巨大なドーム構造をシームレスに見せています。継手が消えたことで、建築そのものがひとつの彫刻のように見える例です。

参考書籍:『世界の美しい劇場を1冊で巡る旅』

世界の美しい劇場を1冊で巡る旅

まとめ

建築の印象を左右するのは、案外こうした「細部」に宿る意匠だったりします。

継手デザインが視覚的なリズムを生み出し、建築全体の印象に奥行きや物語性をもたらすのです。

構造美を強調するもよし、ミニマルに抑えるもよし。

目的やコンセプトに応じて継手に込める意味を考えることは、設計の質を一段階引き上げてくれるはずです。

鉄骨造の継手は「構造の要」でありながら、「建築美の核心」ともいえる存在です。

見せ方や仕上げ、素材の選定によってその印象は大きく変わり、建築全体の魅力に直結します。

建築家・構造設計者・施工者が協働し、継手デザインにも意匠的視点を取り入れることが、これからの鉄骨造建築においてますます重要になるでしょう。

あなたの建築プロジェクトにおいても、継手という”細部”にこだわることで、”全体”の美しさを引き上げてみませんか?

※本記事で紹介した建築物に関する書籍は、各建築の理解を深める上で非常におすすめです。ぜひチェックしてみてください。

コメント