背景と最新動向 — “脱炭素のラストワンマイル”

セメント製造は世界のCO₂排出の約8 %を占めると言われ、建設分野の脱炭素化は待ったなしです。

国土交通省は2024年度に公共工事51件・約1.1万 m³で低炭素型コンクリートを試行導入し、2027年度までに年3万 m³へ拡大するロードマップを公表しました。パコラ

一方、CO₂-SUICOMなどの炭素吸収型コンクリートは川崎重工のDACと組み合わせて2025年大阪・関西万博で実装予定です。NEDO

用語と基本概念

| 種類 | 定義 | 製造法(概要) | CO₂削減/吸収量* | 主な国内外事例 |

|---|---|---|---|---|

| 従来型コンクリート | セメント主体 | 一般養生 | – | ― |

| 低炭素コンクリート | セメント比率を減らし、SCM・PLC等を活用 | 高炉スラグ・フライアッシュ・LC³ほか | ▲10〜▲70 % | クリーンクリート(大林組)大林組 |

| 炭素吸収型コンクリート | 製造時〜供用期間にCO₂を固定 | 炭酸化養生・DAC由来CO₂注入・バイオ炭混合 など | 吸収0〜>排出量(ネット負) | CO₂-SUICOM(鹿島)鹿島建設 |

* 削減・吸収量は1 m³あたりの目安。配合・養生条件で変動。

1. 従来型コンクリート ー “現状維持”のベースライン

まず 従来型コンクリート とは、普通ポルトランドセメントを主バインダーとし、一般養生で硬化させる最も標準的な配合です。セメントは、原料のクリンカーを約1 400 ℃で焼成し、1 m³あたりおよそ300〜350 kgのCO₂を排出します。

2. 低炭素コンクリート ー “減らす”アプローチ

低炭素コンクリート は、「CO₂を出さない」のではなく「まず排出量を減らす」という考え方です。ポイントは3つあります。

- セメント量を絞る

高炉スラグ微粉末やフライアッシュなど、製鉄・発電の副産物を混ぜ、セメントの使用量を最大90 %置き換えることでクリンカー起源の排出を直接カットします。 - 代替セメント

ポルトランド石灰石セメント(PLC、1L型)は粉砕工程で石灰石をブレンドし、クリンカー比率を下げつつ強度を維持。これだけで10〜15 %削減が可能です。 - 技術の組み合わせ

近年は焼成粘土+石灰石を組み合わせたLC³や、回収CO₂を生コンに注入するCarbonCure方式など、多彩なメニューを組み合わせることで**10〜70 %**の削減レンジを狙えます。

国内では大林組の「クリーンクリート®」がスラグ系で▲80 %というトップクラスの実績を掲げ、海外ではAmazon HQ2やMetaのデータセンター躯体がCarbonCureで削減量を積み上げています。

3. 炭素吸収型コンクリート ー “吸い込んで閉じ込める”アプローチ

次に炭素吸収型コンクリート。こちらは排出を「減らす」だけでなく、製造時や供用期間に大気中のCO₂を“吸収・固定”してしまうという攻めの手法です。

- CO₂‑SUICOM(鹿島)は、セメントの代わりに特殊な混和剤(γ‑C₂S)をもちいます。この材料はCO₂に反応して硬化するため、硬化+大量吸収を同時に達成しています。理論上は排出ゼロ、条件次第では“ネットマイナス”になります。

- バイオ炭混合タイプは、木質廃材を炭化させた粉体が自重の最大23 %を吸着。セメント30 %を置き換えると、材料製造で出るCO₂よりも多くを固定できるケースも報告されています。

- DAC鉱物化バインダーやPartannaの海水副産物利用など、直接空気回収と鉱物化を組み合わせ「大気から奪って構造体に閉じ込める」ソリューションも台頭中です。

数字のイメージとしては、1 m³あたり数 kgから数十 kgのCO₂を長期的に固定でき、住宅一棟で100 t以上の吸収ポテンシャルを持つ事例も出始めました。

国内外の実装事例ハイライト

| プロジェクト | 国/年 | コンクリート種 | インパクト |

|---|---|---|---|

| Amazon HQ2 (HQ第2本社) | 米 2023 | CarbonCure低炭素生コン | CO₂▲900 t相当 CarbonCure Technologies Inc. |

| Metaデータセンター | 米 2024 | SCM(スラグ+フライアッシュ)高置換ミックス | 大きい床スラブで20 %削減 |

| クリーンクリートN®外壁 | 日 2024 | クリーンクリート | 28 m³で▲8.3 t 大林組 |

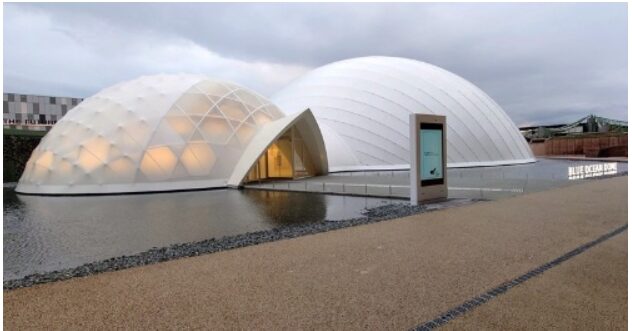

| 大阪・関西万博 会場ドーム躯体 | 日 2025 | CO₂-SUICOM |

「じゃあ本当に現場で使えるの?」という疑問が湧きます。

低炭素コンクリートと炭素吸収型コンクリートが実際のプロジェクトでどう採用され、どんな成果・課題が見えたのかを追いました。

ここでは4つの例を解説します。

1. Amazon HQ2(米・バージニア州)

北米で急速に広がるCarbonCureは、コンクリート混合物に注入されたCO₂により、セメント中のカルシウムイオンと反応してナノサイズの鉱物である炭酸カルシウムを形成し、コンクリートに埋め込まれます。

この反応により、セメントの水和効率が向上し、コンクリートの強度が維持されます。これにより、CO₂を除去しながら配合調整が可能にしています。

Amazon HQ2 では、CarbonCureで製造されたコンクリートが推定約8 万 m³使用され、約900tのCO₂排出量が削減されたと報告されています。

それ以来、CarbonCureのテクノロジーは世界中の40を超えるAmazonサイトで活用されています。

2. Metaデータセンター(米各地)――“躯体と床を分けて”段階的に置換率アップ

同じ北米勢でもMetaは、SCM(スラグ+フライアッシュ)高置換ミックスを段階的に取り入れたのが特徴。

まずフットプリントが大きい床スラブで20 %削減ミックスを試験的に採用し、実測強度の余裕を確認したのち、柱・梁など構造部材にも展開してゆきました。

この“部位ごとのリスク分散”は、日本の新築物流施設でも参考になるプロセスです。

Advancing Low Carbon Concrete in our Data Centers – Meta Sustainability

https://www.slagcement.org/post/meta-data-center

3. クリーンクリート®外壁パネル(日本)――スラグ80 %置換で“白い意匠”も両立

大林組の**クリーンクリート®**は、高炉スラグ微粉末を主骨格にしながら特殊混和材で初期強度を確保。https://www.obayashi.co.jp/solution_technology/detail/tech_d074.html

2024 年にPCカーテンウォールに適応した外壁による施工をおこない、28 m³の打設でおよそ8.3 tのCO₂を削減しつつ、プレキャストパネルらしい白色系仕上げを実現しました。https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20240902_1.html

「スラグ=灰色ばかり」という従来イメージを覆し、意匠面のハードルを下げた点が評価されています。

4. CO₂-SUICOM(日本)――“吸って固まる”技術が本格稼働目前へ

炭素吸収型の旗手とも言えるCO₂-SUICOMは、γ-C₂S を高濃度CO₂で養生することで、硬化と同時に大量のCO₂を鉱物固定します。https://www.kajima.co.jp/tech/c_eco/co2/index.html#!body_02

最初はプレキャスト境界ブロックや歩道舗装から普及を開始。舗装材は鉄筋を含まないため吸収後の炭酸化膨張リスクが少なく、「まずは非構造部材で実証→構造部材へ」という安全なステップアップを示しました。

2025 年大阪・関西万博では会場ドーム躯体にも使われ、“重い部材”への本格展開が目前です。https://www.kajima.co.jp/news/press/202403/13a1-j.htm

実例から見えた成功条件3つ

- “部分適用”で始める

──床スラブ・舗装ブロックなど“工程クリティカルではない部位”で試験適用し、施工手順と強度データを蓄積してからコア構造へ拡大するのが王道。 - サプライヤー巻き込みは設計段階で

低炭素・吸収型は配合設計が案件ごとに微調整必須。生コン工場やプレキャスターを早期にチームインさせ、供給能力と配合限界を事前把握することが工程遅延を防ぎます。 - LCAとコストの“ダブル見える化”

「CO₂▲○ t」の環境価値だけでは予算担当を説得しにくい。各事例では必ず従来配合とのコスト差/LCA差を並べた比較表をつくり、発注者側の稟議を通しています。

市場規模と成長予測

| 地域 | 2024年市場規模 | 2030~32年予測 | CAGR |

|---|---|---|---|

| 世界低炭素セメント | 2.75 (10億USD) | 6.21 (10億USD) | 11.75 % strategicmarketresearch.com |

| 日本CO₂吸収型(推計) | 15(兆円) | 40(兆円) | ―* |

* 経産省試算。詳細レポートは非公開ながら政府は「2030年までに15〜40兆円規模」と公表。

1. 世界市場──年11 %台のダブルディジット成長が当たり前に

- 低炭素セメント/コンクリートの世界市場は様々な数値が出されており、正確な数値を把握することは難しいですが、凡そ2024年 27.5 億ドル → 2032年 62.1 億ドルという予測が一般的です。

数字に多少の揺らぎはあるものの、毎年概ね年10 %超の伸びで一致しています。

2. 日本市場──政府後押しで「ゼロ→一気に兆円規模」へ

- 経産省資料では、再利用CO₂コンクリートだけで “2030年15〜40兆円” の潜在市場と試算されています。単純計算でも年平均2兆円超の新規需要を飲み込む計算で、既存の生コン市場(約5兆円/年)に並ぶインパクトです。https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gifund/gif_09_randdr.pdf

- 建設省系の「公共工事加点制度」、環境省の「グリーン購入法改訂(LCA情報公開義務化)」がセットで走り、**行政が“買い手”かつ“規制者”**として市場を引っぱる構図。

- 国内ゼネコン各社は技術ブランドを前面に出し、

- 鹿島=CO₂-SUICOM、

- 大林組=クリーンクリート®、

- 竹中=ECMセメント、

といった “指名買い”の競争 が始まっています。

着目点:

- 価格下落のロードマップ──政府目標は「2030年に従来コンと同価格」。量産効果とクレジット収入をどうミックスするかが勝負。

- サプライチェーン整備──フライアッシュ減少を受け、LC³用の焼成粘土プラントや海水副産物ルートなど、“第二の原料”確保が急務です。

まとめ

まとめ|“減らす”だけではなく“吸い込む”時代へ

- セメント由来 CO₂ が建設分野の 8 % を占める中、低炭素コンクリートはクリンカー削減で最大▲70 %の排出カット、炭素吸収型コンクリートはネットマイナス排出まで視野に入るフェーズに達しました。

- Amazon HQ2・Meta データセンター・クリーンクリート®外壁・大阪・関西万博ドームなど“研究”から“実装”に移ったプロジェクトが急増。実践ノウハウは「部分適用 → データ蓄積 → 全面展開」のステップが鉄板です。

- 市場は 世界年 CAGR=約11 %、国内は政府ロードマップを追い風に 2030 年に 15〜40 兆円規模へ急拡大予定。サプライチェーン整備とクレジット制度の活用がコスト競争力の鍵になります。

参考書籍

まずはこれを読むことから始めたい

実践 建設カーボンニュートラル コンクリートから生まれる45兆円の新ビジネス

次回予告

本記事に続き、

- 低炭素コンクリートのグローバル市場シェアと投資動向

- EU・米国・アジア主要国の Buy Clean/CBAM など最新政策アップデート

- J-クレジット新制度と公共工事“加点”ルールの改訂ポイント

…など、さらに踏み込んだ市場分析と各国政府の最新動向を順次レポート予定です。ぜひブックマークしてお待ちください!

コメント