やらなきゃ違法!”地盤調査義務化の舞台裏を3分で把握

建物を建築する際には、地盤調査が法律上義務付けられています。

従前の建築基準法は地盤調査を義務付けていませんでしたが、2000年に改正されて地盤調査が義務付けられるようになりました。

その具体的な法律が、建築基準法施行令38条・93条です。そこでは、「支持力や許容応力度は地盤調査に基づき決定せよ」と明記されており、これを具体化したのが国交省告示1113号です。

2024年の改正では、標準貫入試験を含む 動的貫入試験(DCPT) が正式手法に追加され、従来のスウェーデン式サウンディング試験は スクリューウエイト貫入試験(SDS) に統一表記されました。

これにより木造住宅から中高層建築まで同一ロジックで N 値・ Nd を比較できる法体系が整備された形です。

さらに 2025 年3月公表の液状化ハザードマップ補足資料では、微地形判読と粒度分析を組み合わせた「液状化危険度統合マップ」の作成手順が追加され、自治体説明会や確認審査での参照が事実上必須となりました。

すなわち現行の地盤調査は “実施+読解+説明責任” までが法定範囲。

確認申請図書では調査結果原本の提出と、根拠数式・換算係数の明示がチェックリスト化され、「調査しただけ」の報告は通用しなくなりつつあります。設計者は告示に適合した手法選定と統合マップを用いた液状化リスクの定量説明をワンセットで備えることが求められます。

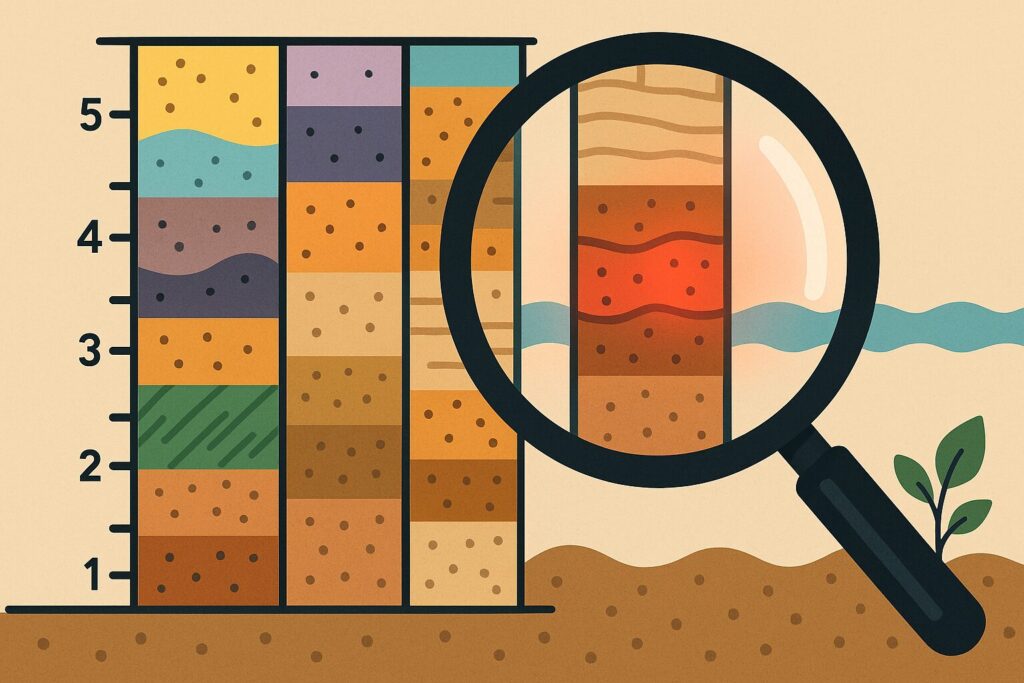

スコップより深く!主要6試験とコストを丸裸にする

| 手法 | 概要 (掘削深度目安) | 強み | 弱み | 参考コスト* |

|---|---|---|---|---|

| スウェーデン式サウンディング試験(SWS) | 10 m 前後 | 小規模住宅・短工期 | N 値は換算値で粗い | 5–10 万円/点 |

| スクルードライバーサウンディング(SDS) | 15–20 m | 連続データ・高分解能 | 重機車両が必要 | 8–15 万円/点 |

| ボーリング+標準貫入試験(SPT) | 20–50 m | 土質サンプリング可、構造物全般 | 工期・費用大 | 15–30 万円/孔 (Φ66 mm, 20 m) |

| 静的コーン貫入試験(CPT) | 30 m | 連続 qc・fs、液状化評価◎ | 砂礫層で停止 | 10–20 万円/孔 |

| PS 検層 | ボーリング孔内 | 深部 Vs が取得可 | 孔あたり追加費 | 約 5 万円/20 m † |

| プレート載荷試験 | 3 m 以内 | 直接 qa を測定 | 重機+平坦面必須 | 25–40 万円/回 |

地盤調査の選択肢は目的と規模で変わります。狭小地の戸建てなら SDS(旧 SWS)が手軽で相場は1点5〜10 万円が目安です。ただしN値は換算なので粘土厚の過小評価されやすいので注意が必要です。

支持層が深い敷地やRC造など重たい建物ではN値が直接得られる標準貫入試験が行われることが通常で、費用は凡そ2~3万/mです。小規模建物を除く、一般的な建物の地盤調査で最もポピュラーな試験と言えるでしょう。敷地に対してどの程度のボーリング調査が必要であるかは、建築学会の発行する「建築基礎設計のための地盤調査計画指針」に目安が示されています。

液状化判定を重視する場合は qc・fs が連続取得できる 静的コーン貫入試験(10〜20 万円)を併用します。コーン貫入試験は、コーンを静的に押し込み貫入力と摩擦を連続測定し、地層強度と液状化性を判定する精度高い原位置試験方式です。見た目はびっくりするほど地味です。

さらに、孔内PS検層は、ボーリング孔に震源・受振子を下ろしP波とS波速度を深度別に計測、深部Vs30や動的設計用剛性の評価をします。実務的には、時刻歴応答解析のための地震動を作成する際のパラメータを得ることが目的に行われます。

プレート載荷試験は、杭施工が難しい狭小地やRC底版直打ち予定部、造成地などで直接基礎を想定する際、実荷重を載せて沈下量・床反力係数k・許容支持力度を直接測定し、地盤改良効果も検証できる実荷重試験です。

一般的な定石は「支持力→DCPT」「液状化→CPT+Vs」「沈下→載荷」を目的別に組み合わせ、セット発注で追加調査リスクとコスト増を抑えること。

N値だけ見てない?柱状図×液状化をプロ読みする極意

柱状図を読むときは、N値の数値だけを読みがちですが、砂質土と粘性土では、N値の数値の意味が全く違ってくるので、まず土質と層序を色分けして全体的な土層構成を捉えます。

周辺の別敷地での層構成との違いがないかも確認ポイントです。そちらと合わせて、複数の柱状図を見比べて、敷地内での地盤の傾斜の有無を確認しましょう。

| N値 | |||

| 粘性土地盤 | 軟らかい | 0~4 | 軟弱地盤。地盤沈下に注意 |

| 中位~硬い | 4~15 | おおよそ問題はないが地盤沈下の可能性がある | |

| 非常に硬い | 15以上 | 中小規模構造物は20以上が望ましい | |

| 砂質土地盤 | ゆるい | 0~10 | 地震による液状化に注意 |

| 中位~硬い | 10~30 | 不十分の可能性がある | |

| 密 | 30以上 | 良質な支持層の目安。ただし大規模構造物は50以上(非常に密)が望ましい |

さらに、柱状図上での地下水位を確認します。季節変動や観測孔水位と照合し、液状化の可能性を検討します。

液状化の対象となる層は、一般的に地表面から20m程度以浅の沖積層で、細粒分含有率が35%以下の土、または粘土分含有率が10%以下、もしくは塑性指数が15以下の埋立地盤や盛土地盤です。

沖積層が対象ではありますが、N値が低く、水位が高い場合は、洪積層であっても液状化の可能性あるので注意が必要です。

また、不透水層に挟まれる水があると、水が抜けた際に沈下のおそれもあるので、そういった層がないかも注意して見ましょう。

そして、下図⑪はしっかり読んでいきましょう。こちらに調査員さんが大事な情報を書いてくれています。

①孔口標高:地盤調査を行った孔の標高。

②標尺(m):地盤面を基準(0=地表)とした深度の基準。1mごと・0.1mごとに目盛りがある

③層厚(m):地層の厚さ

④標高(m):土質境界の高さを絶対標高で表したもの

⑤深度(m):地表面から土質境界の深さ

⑥柱状図:土層の名前と記号

⑦土質区分:砂質土、粘性土、シルト等、土の性質

⑧色調:土層の色

⑨相対密度:砂質土の締まり具合

⑩相対稠度:粘性土の締まり具合

⑪記事:土質を細かく記載したもの

⑫孔内水位:掘削時、ボーリングロッドに発現した水の水位

⑬標準貫入試験/深度(m):標準貫入試験の測定を開始・終了した深さ

⑭標準貫入試験/打撃回数:N値

⑮標準貫入試験/貫入量(cm):貫入した深さ

⑯標準貫入試験/N値:N値とは、質量63.5kg±0.5kgのハンマーを76cm±1cmの高さから自由落下させ、SPTサンプラー(標準貫入試験用サンプラー)を30cm打ち込むのに必要な打撃回数。N値が大きいほど地盤が硬い

まとめ

建築基準法施行令38・93条+告示1113号で地盤調査は必須。2024 年改正で DCPT が正式化、SWS は SDS に統一。

調査は 目的別に組み合わせが鉄則。戸建ては SDS+表面波、重量建物は DCPT+PS 検層、液状化重視は CPT 併用。

料金の目安は SDS 5〜10 万円/点、DCPT 15〜30 万円/孔、CPT 10〜20 万円/孔。セット発注で追加調査コストを最大 30%削減。

柱状図は 土質・N値・地下水・Vs を重ね読み。細粒分 35%以下&N≤20 の砂層は液状化要注意、CSR→CRR→FL→PL で定量評価。

見積りでは ①目的別セット発注 ②搬入動線の共有 ③電子納品仕様の確認 の3 点を必ず押さえる。

コメント