有機系接着剤張りの現状と歴史

近年、外装タイル張り用有機系接着剤の出荷量は約300万㎡/年に達しており、戸建住宅ではほとんどが接着剤張りで施工されています。

最新の調査によると、大規模現場でも接着剤張りの割合が7割程度まで増加していることが示されています。

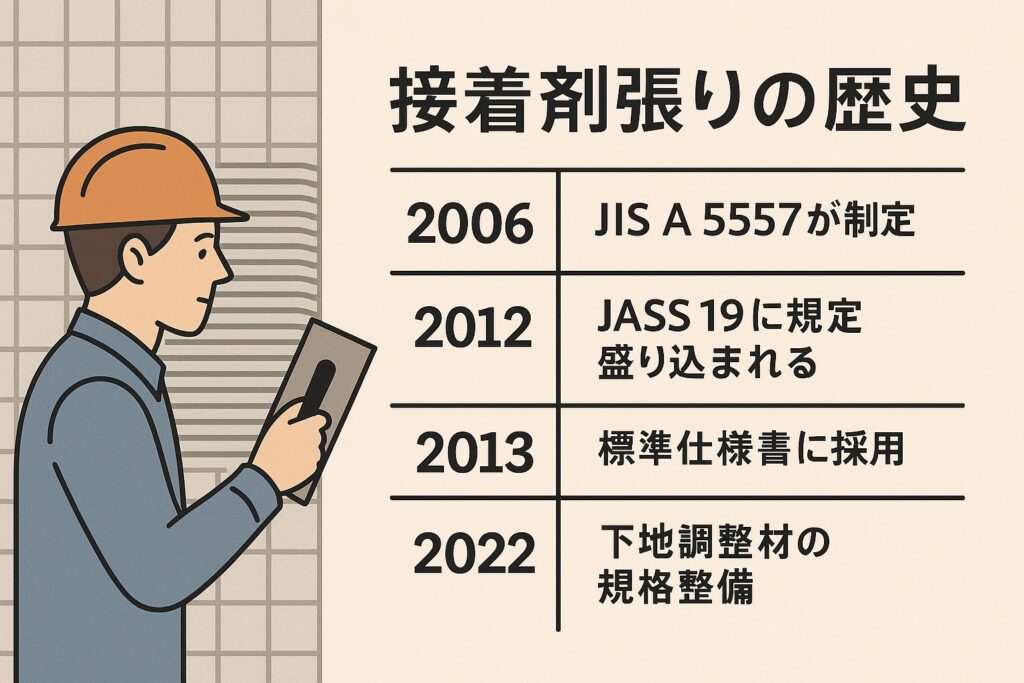

接着剤張りの歴史は比較的新しく、ざっくりとは下記のとおりです。

2006年にJIS A 5557が制定

2012年に日本建築学会のJASS 19に接着剤張りの規定が盛り込まれる

2013年には国土交通省の標準仕様書に採用

2022年には有機系下地調整塗材に関する規格も整備

また、耐久性についても35年以上経過しても初期性能を維持していることが確認されています。

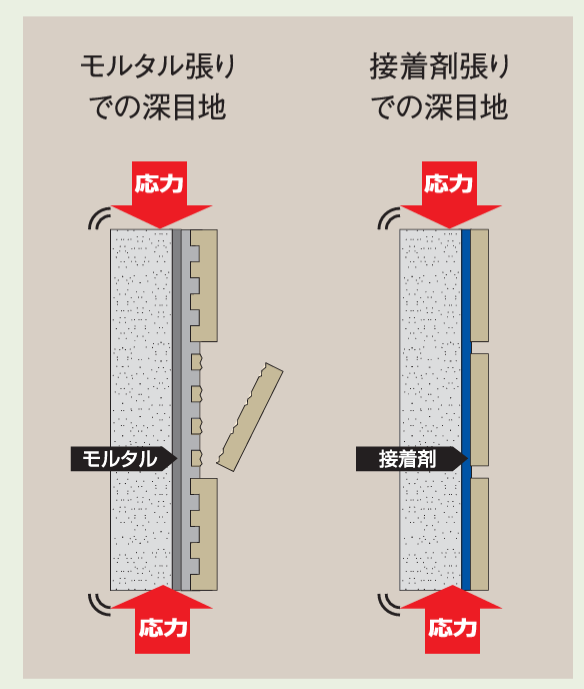

有機系接着剤が急速に普及した背景には、下地とタイルの動きに対して接着剤が柔軟に変形し、界面の応力を緩和して剥離を防ぐ働きがあることがあります。

セメントモルタル張りに比べて応力が小さく、目荒しや「あり足」が不要なことも利点です。

柔軟な接着剤のメリットと不具合対策

接着剤張りは剥離防止に効果的ですが、施工不備が原因で不具合が発生することもあります。

全タイル業協会の工事会員のアンケートによると、過去22年間に9,845棟(約673万㎡)の施工実績のうち、剥離や浮きなど補修が必要な不具合は**26件(面積比0.038%)**のみで、発生率は極めて低い結果でした。

しかし、不具合の多くは、接着剤の塗り厚不足、躯体のクラック・伸縮調整目地の影響、タイルの叩き込み不足など施工上の不備が原因とされています。そのため、施工者が注意点を理解し、適切な施工管理を徹底することが重要です。

施工手順のポイント

接着剤張りの基本手順は下記のとおりです。

- 接着剤の絞り出し – 必要量を出し過ぎないよう注意し、JIS A 5557に適合した製品を使用します。

- 接着剤の塗付け – コテ圧をかけて平坦に塗り、くし目を立ててから均します。タイル裏面の「裏足」とくし目は平行にならないようにします。

- タイルのもみ込み – モルタル張りと異なり軽い振動では食い込みません。1枚ずつしっかりともみ込み、たたき押さえを行います。

- たたき押え – たたき板や振動工具で十分に押さえ付けます。

塗布量はタイルや接着剤メーカーの指定に従い、タイル裏面の付着率が約60%確保できているかチェックします。

付着率が不足する場合はくし目を大きくするなどして調整します。

直張り(コンクリート下地)の注意点

コンクリートに直張りする場合は、面精度3 mm/1 m以内になるよう不陸調整を行い、硬度不足や吸水調整材の使用に注意します。

不陸調整部のコンクリート面には目荒しが必要で、不陸調整材はJIS A 6916に規定する「CM‑2種」ポリマーセメントモルタルを使用します。

吸水調整材は有機系接着剤が塗布される部分では使用せず、使用された場合は除去します。

タイル張り前には不陸調整材の硬化を確認し、吸水調整材の有無を散水やバーナー加熱で確認する方法等あります。

プロセス検査と完成検査

接着剤張りでは施工途中のプロセス検査が極めて重要です。

タイルを張付けた直後に剥がして接着剤の付着状態を確認し、付着率が60%以上であることを確認します。

張り手ごとに1日2回以上検査し記録を残します。

完成検査では外観検査、打診検査(施工後2週間以上)、引張試験を行い、接着剤の凝集破壊率50%以上などの合格基準が示されています。

これらの検査記録が後の定期調査において重要な書類となるため、施工者は丁寧な記録管理が求められます。

Q‑CAT制度と品質保証

Q‑CAT制度は、全国タイル工業組合が運用する「タイルと有機系接着剤の組合せ品質認定制度(Quality accreditation system for Combination of organic Adhesive and exterior Tile)」です。

タイルのサイズや重量によりT1〜T3型に分類され、接着剤の種類や施工方法もC1〜C3型に分類されます。

たとえば300角等のT1型では目地詰めありの場合5 mmくし目+ヴィブラート施工、モザイクタイルなどのT3型では目地詰めありの場合3 mmくし目といったように、組合せごとに適用できる接着剤と施工方法が定められています。

組合せ基準に従い「Q‑CAT工事標準仕様書」に沿った施工を行うことが義務付けられています。

Q‑CAT制度に認定されたタイル・接着剤の組合せには剥離事故に対する保険が付帯されます。

ただし保険は品質不良に対するものであり、施工瑕疵による剥落は対象外です。

そのため、認定品を使用するだけでなく、施工者自身が規定通りの施工・検査を行うことが重要です。

大形タイル部分接着剤張り工法

近年、300角を超える大形セラミックタイル(600×1200 mm程度まで)を壁面に部分接着剤張りする工法が増えています。

しかし、従来は全面接着を前提とした標準しかなく、日本建築仕上学会が研究成果を基に「大形タイル部分接着剤張り工法の施工標準(案)」を取りまとめました。(リンク先のバナーからダウンロードできます。)

工法の適用範囲

大形タイル部分接着剤張り工法の適用範囲は、厚さ8~15 mm程度で裏面に補強加工が施されていないタイルに限定され、1000×3000 mm程度の薄い大型パネルは対象外です。

タイル固定は主に接着剤を用い、金物類だけで固定する乾式工法や金物併用工法は対象としていません。

線状塗付工法と点状塗付工法

接着剤の塗り方により2種類の工法があります。

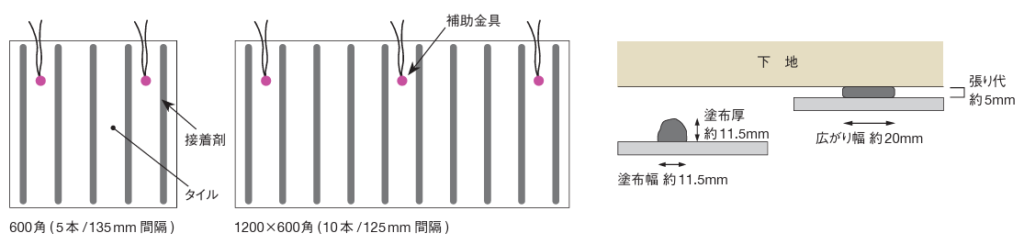

- 線状塗付工法:張り代(接着剤の厚み)7 mm以下の場合に採用し、タイル裏面にほぼ均等に数本の線状に塗付します。線の間隔は150 mm程度以下を標準とし、塗付幅や厚さは張り代に応じて設定します。

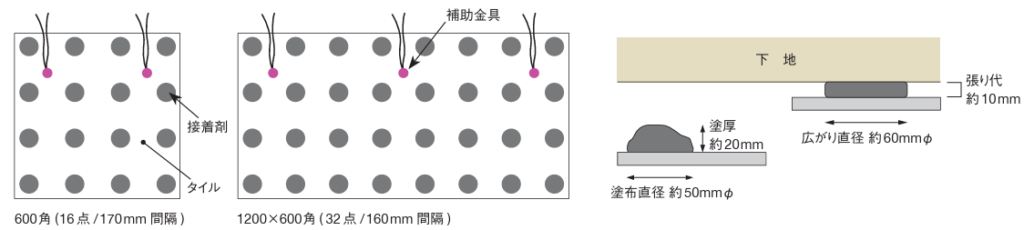

- 点状塗付工法:張り代が20 mm以下の場合に採用し、タイル裏面に複数の点状に塗付します。点の間隔は200 mm程度以下を標準とし、塗付直径や厚さは塗付後に接着剤が約60 mmに広がるように設定します。

いずれの工法でも、JIS A 5557(外装用)またはJIS A 5548(内装用)に適合した接着剤を使用する必要があります。ただし、これらのJIS規格は全面接着剤張りを前提にした規格であり、部分接着剤張りでは厚さ依存性やせん断接着強さなど評価項目が異なるため、今後専用の品質規格の制定が課題とされています。

金物と目地

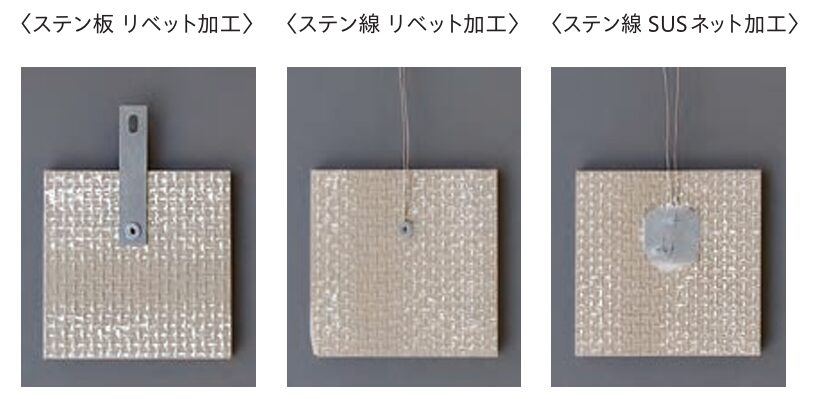

部分接着剤張りではタイルの落下を防止するため金物を併用する場合があります。

受け金物(接着剤が硬化するまでの支持材)や引き金物(落下防止材)に分けられ、タイルの高さや使用場所に応じてステンレス鋼線やリベット固定などの金物を使います。タイル目地は外壁ではシーリング材を標準とし、幅5~10 mmを確保します。伸縮調整目地の位置はひび割れ誘発目地や打継ぎ目地に合わせ、10 mm以上の幅を取ります。金物は伸縮目地をまたいで取り付けないよう注意します。

下地と検査

下地としてはコンクリート、モルタル、押出成形セメント板、内装用ボード(けい酸カルシウム板、石こうボード、合板など)が対象です。コンクリート下地の不陸調整は既調合ポリマーセメントモルタルとし、目荒しを必須としています。有機系下地調整塗材を用いた不陸調整は検証が不十分なため現状は避けるよう求められています。

施工の際は試験張りを行い、押しつぶされた接着剤の広がり幅・直径を確認してから本施工に入ります。施工中も午前・午後の施工開始時にタイルを剥がして接着剤の広がりが計画値を満たしているかチェックし、記録を残します。完成検査では外観検査を基本とし、今後は非破壊検査方法の開発が課題とされています。

定期報告制度と技術的助言

定期報告制度の概要

建築基準法第12条の規定により、特定建築物の所有者・管理者は建物の安全確保を目的とした定期調査報告を特定行政庁に提出する義務があります。

2008年の告示282号では湿式外壁、特にタイル外壁について10年毎に全面打診検査を義務付けました。

<国土交通省:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について>

これに対し、国土交通省は2018年5月23日に「国住防第1号 技術的助言」を通達し、有機系接着剤張り外壁タイルの安全性の高さを認め、一定条件のもとで全面打診を合理化する方針を示しました。

経済効果と条件の比較

技術的助言による合理化の経済効果は顕著です。

モルタル張りと有機系接着剤張りの定期調査費用を比較してみます。

10階建て延べ3,000㎡のタイル外壁を例とした場合、モルタル張りでは調査費・補修費を含めて約450万円/棟なのに対し、有機系接着剤張りでは約39万円/棟と試算されており、補修率の差も大きく(モルタル3%、接着剤0.1%)建物所有者にとって大きなメリットがあります。

技術的助言を適用するにはいくつかの条件があります。

下地としてコンクリートや押出成形セメント板が対象で、モルタル下地やALCパネルは適用外です。

有機系接着剤はJIS A 5557に適合する変成シリコーン系またはウレタン系1液接着剤を使用し、施工記録と検査記録(プロセス検査・引張接着試験など)を整備する必要があります。

技術的助言適用時に必要な書類として、仕上表、立面図、構造詳細図、施工記録、検査記録が挙げられています。

下地補修範囲やプロセス検査、引張検査の記録例も紹介されており、方位・階・通りごとに充填率や判定を記載するフォームが示されています。

国住参建第1975号と最終改正(2025年)

2024年8月2日に発出された国住参建第1975号 技術的助言では、落下防止措置付き有機系接着剤張り外壁タイルについて、別途歩行者等の安全対策を講じているものとして取り扱うことが認められ、10年ごとの全面打診検査が不要となると通知されました。

この対象となるタイルの固定方法として、ステンレス鋼線やレールを機械的に固定する方法、突起付き下地に引っかける方法などが例示されています。

さらに2025年6月30日には最終改正が行われ、落下防止措置付きタイル先付プレキャストコンクリート(PC)版が追加され、対象が「有機系接着剤張り」に限定されなくなりました。

これにより、タイル裏面に金物を機械的に固定してPC版に埋め込む工法も、所定の施工記録等があれば10年ごとの全面打診検査が不要となります。

この改正は建物所有者の負担軽減に寄与すると同時に、落下防止策付きタイル工法の普及を促進するものと考えられます。

まとめ

有機系接着剤張りは、柔軟な接着層が下地とタイルのディファレンシャルムーブメントを吸収し、剥離防止に優れた外装タイル施工方法です。

市場規模は年々拡大し、大規模現場でも主流になりつつあります。しかし不具合のほとんどは施工不備に起因するため、適正な塗付量と付着率の確保、プロセス検査の徹底、正しい下地処理が不可欠です。

Q‑CAT制度によりタイルと接着剤の組合せが認定され、施工方法や保険制度が整備されました。大形タイル部分接着剤張り工法に関する標準案も公開され、線状塗付と点状塗付の使い分けや金物の適用、試験張り・プロセス検査の方法が示されています。

定期報告制度では、有機系接着剤張りの安全性が認められ、技術的助言により10年毎の全面打診検査が大幅に合理化されています。そのメリットを受けるためには、適用下地や接着剤の条件を満たし、施工記録や検査記録を適切に整備することが求められます。2025年の最終改正では落下防止措置付きタイルPC先付工法も対象に含まれ、今後さらに普及が進むと予想されます。

有機系接着剤張りは、高い信頼性と経済性を兼ね備えた工法です。

本記事が、設計者・施工者の皆様が適切な知識と記録管理のもとで安全なタイル外壁を実現する一助となれば幸いです。

コメント