※本記事にはプロモーションが含まれています

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

はじめに ― 2025年改正で何が変わった?(やさしい導入)

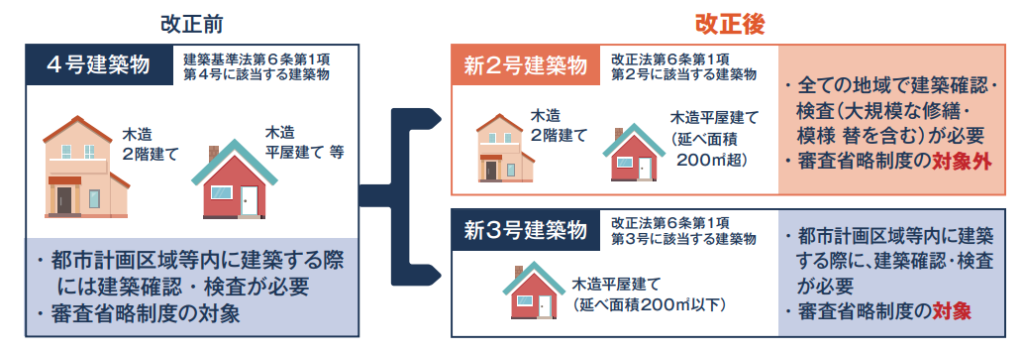

- 区分再編:旧4号 → 新2号/新3号

- 適用タイミング:原則 2025/4/1以降の着工

- 省エネ適合の原則義務化

2025年改正の肝は、旧4号特例の“省略”中心から、新2号/新3号という“審査を実施する”方向に舵を切った点です。

新2号は構造・防火・省エネを含む審査の対象となり、対して新3号(平屋かつ延べ200㎡以下)は省略継続という整理されています。

施行日は2025年4月1日で、実務では工程の起点=着工日を軸に適用可否を判定しています。

加えて、原則すべての新築に省エネ適合義務が課され、設計初期から外皮・設備・構造を横断した整合が不可欠になります。

要するに、これまで“旧4号だから軽い手続でOK”だった領域が、新2号に移り当たり前に審査を受ける世界線となっています。

新2号建築物とは?(定義をまず押さえる)

- 定義:2階建て以上または延べ面積200㎡超(木造・非木造を問わず)

- 新3号:平屋かつ200㎡以下(審査省略継続)

新2号の定義はシンプルですが、実務影響は大きいです。構造種別を問わず「2階以上」または「200㎡超」であれば新2号となり、確認審査で構造・防火・省エネまでチェックされます。

従来の「一般的な木造2階戸建て=4号」は、改正後は新2号に移行。さらに都市計画区域外の小規模木造でも、2階or200㎡超であれば要・確認となる点に注意が必要です。

新3号は“平屋かつ200㎡以下”に限定され、省略継続。ただし省エネ適合そのものは必要で、手続が簡素化されるだけと理解しましょう。

下記は国土交通省HPの資料抜粋です。「審査省略制度」の対象・対象外の書き方が絶妙にわかりにくいですね。

「青」「オレンジ」の色の違いがありますが、「青」で色同じものがこれまで通り「省略可」と思えばOKです。

なぜ変わったの?(背景と狙い)

- 省エネ適合義務の徹底

- 安全性(構造・防火)の再点検

- 既存ストックの質向上

今回の改正の背景にある最も大きいものは、政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル/2030年46%削減」です。

そのために、政府は住宅・小規模建築の省エネ性能底上げという方針で改正を行っているわけです。

そして、外皮強化や設備高効率化は建物重量や仕様の複雑化を招いた為、それに伴って構造安全の再点検が必須になりました。

旧4号の“設計者一任”に頼る仕組みは、制度としては合理だったものの、審査の目が通らないことでばらつきを生んでいたのも事実。

リフォームについても“主要構造部の過半”に及ぶ場合は確認対象とし、既存ストックの質を高める狙いがあります。

新2号の範囲と基準の押さえどころ

- “2階/200㎡超”なら構造・防火・省エネを審査

- 旧4号相当の大半が新2号へ

- 行政の法定審査期間が7日→35日へ

新2号の射程は広く、木造・非木造を問わず「2階以上または延べ200㎡超」が該当します。

つまり、一般的な木造2階戸建ては自動的に新2号です。審査の中身は、構造耐力・防火避難・省エネ適合のフルセットで行われます。

旧4号文化に慣れたフロー(例:構造は届出軽量、審査質疑も限定)は通用しません。

特に外皮強化・太陽光搭載が前提となる今は、構造側の検討量が増えているのが現実です。

実務では、(1)区分確定→(2)構造方針(仕様規定 or 構造計算)決定→(3)省エネ方式(適判要否・評価書活用)決定→(4)提出図書パッケージ化→(5)工程前倒し、の順に“初期で”合意形成を図りたいところです。後戻りは補正×工程遅延×コスト増に直結します。

また、手続きが増えたことで、新2号の行政審査の法定審査期間が旧4号での7日から最大35日へ延長されており、補正往復や審査側の繁忙を考えると、1.5〜2か月程度の見込みで工程設計するのが無難です(指定確認は運用差あり)

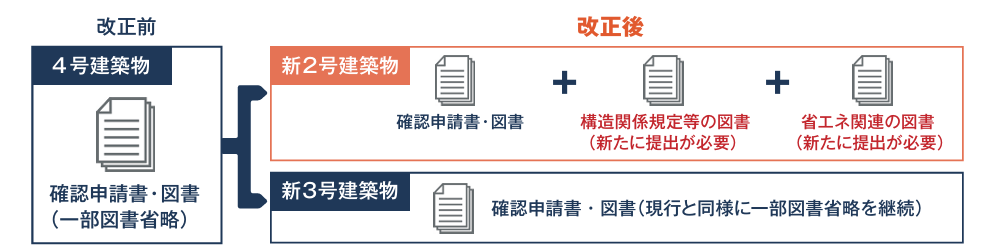

確認申請の“新”手続き:書類とフローの実務対応

- 構造+省エネの提出が基本

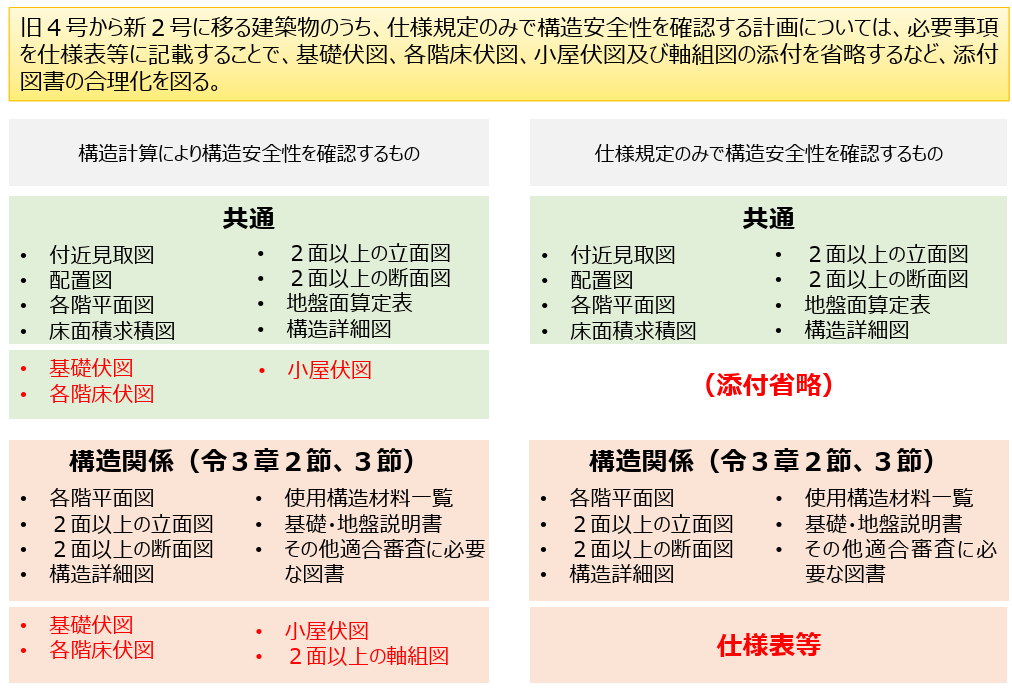

- **合理化(仕様表ルート)**で図面省略が効く場面も

新2号では提出書類が増えるのが原則です。

構造では基礎〜小屋までの伏図・軸組図、省エネでは外皮・一次エネの評価資料が必要です。

とはいえ、木造2階・延べ≤300㎡/平屋200〜300㎡の範囲で仕様規定により安全性を確認する場合、仕様表に必要項目を明記することで、基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・軸組図の添付省略が認められる“合理化”があります(審査側の期待粒度は事前照会推奨)。

一方、300㎡超や構造計算ルートでは従来同様に構造図一式が原則です。

省エネは適判要否と評価書の振替(性能評価・長期優良等)で実務負担が変わるため、案件戦略としてどのルートを選ぶかを初期に確定しておくことが重要です。

壁量・柱の小径が“実荷重ベース”にアップデート

- 太陽光・重い外皮の普及を反映

- 必要壁量・柱小径を実荷重から算定

告示改正により、必要壁量・柱の小径の考え方が実荷重基準へ整理されました。

従来の「屋根が軽い/重い」等の簡便区分は廃止され、床・屋根の実重量、積載の設定を反映して算定します。

結果として、太陽光搭載・高断熱外皮・重い仕上げの組合せでは、必要壁量が増える傾向にあります。

柱小径も床荷重等に応じて見直され、面内方向に取り付く柱の扱いが整理されました。

適用範囲は原則2階以下×延べ300㎡以下×高さ16m以下。行政側(HOWTEC)の設計支援ツール(表計算・早見表)が公開されているため、社内標準の計算シートと審査提出フォーマットをこれに合わせて更新しておくと運用がスムーズです。(下画像をクリック)

省エネ適合と“適判”の実務フロー(新2号・新3号)

- 新2号は省エネ審査の対象

- 新3号は適判不要だが適合必要

改正の要は、省エネ適合の原則義務化を、確認・検査のフレームと噛み合わせたことです。

新2号は基本、省エネ審査(適判含む)の対象ですが、仕様基準での適合や性能評価・長期優良の活用により、書式の振替・手続の合理化が可能です。

一方、新3号は“適判不要”ながら適合は必要です。ここを取り違えると竣工時の是正や検査差し止めのリスクに直結します。

実務では、意匠・構造・設備の三位一体で一次エネと外皮性能を初期に概算し、構造と設備の相互影響(重量・配管スペース・機器容量)を踏まえた再見積→最終確定の2段回設計を標準化すると、補正の往復を減らせます。

大規模リフォーム(木造2階戸建て等)は“要・確認”に

- 主要構造部の一種以上の過半に及ぶ修繕・模様替えは確認対象

- 旧4号感覚は禁物

木造2階戸建て等、旧4号から新2号に移る建物での大規模リフォームは、新たに確認申請が必要になります。

該当例は、スケルトンリフォーム、耐震改修での耐力壁大幅入替, 大開口化に伴う梁・柱取替など。

実務では、計画段階で“過半”判定を行い、工区分け/仮設計画/住みながら工事の安全計画まで含めて申請時期を決めるのが良いでしょう。

既存図の不足は事前調査・試掘・部分解体で補足し、構造現況の把握→改修設計→確認→着工の順序を崩さないこと。

従来の“4号だから不要かも”という読みで突き進むと、工程遅延・契約変更・近隣調整の手戻りが生じます。

そのほか、改修に関わる部分を国交省がまとめてくれているので参考にしましょう。

おすすめ本

建築基準法の複雑なルールを、リアルな街並みイラストで直感的に理解できる入門書。

2025年改正対応で、用途地域・高さ制限・防火など実務に直結する要点をわかりやすく整理。

建築士受験生や若手設計者が「読むだけでスッと入る」と高評価のロングセラーです。

リアルイラストでスラスラわかる建築基準法 2025年大改正対応版

よくある落とし穴(Q&Aで早覚え)

- Q1:新2号でも最小限図面で出せる? → 不可(審査省略なし)

- Q2:木造2階・延べ120㎡の大規模改修は不要? → 要・確認

- Q3:新3号は適判も適合も不要? → 適合必要・適判不要

- Q4:審査は1週間で終わる? → 35日想定+補正バッファ

新2号は省略の対象外で、構造・防火・省エネの三点セットで審査されます。

大規模リフォームは主要構造部の過半がキーワードで、木造2階の多くが該当しうるため、計画段階での線引きが命。

新3号は“適判不要”ですが適合は必要というのが落とし穴で、文言の理解を誤ると竣工時に跳ね返ります。

審査日数は35日が基準。図書完成度の底上げと審査側とのコミュニケーション設計(先打ち質疑、想定問答)が、補正と手戻りを大幅に削減します。

まとめ ― 2025年の“当たり前”を最速で社内標準へ

- 定義:2階以上or200㎡超=新2号/平屋かつ200㎡以下=新3号

- 手続:35日審査・省エネ義務・大規模リフォームは要確認

- 設計:仕様表による合理化と壁量・柱小径の実荷重算定を標準装備

改正は“重くなった建物”と“求められる性能”に制度を合わせるものです。

新2号の世界では、意匠・構造・設備の同時解が普通になります。

特に木造2階では、仕様規定ルートの使いこなし(仕様表の粒度管理)と、構造計算ルートの使い分け(300㎡超の判断)が成否を分けます。

壁量・柱小径の実荷重化は設計の常識を更新し、省エネ適合は“振替・合理化”の技を磨くほど楽になる。

結論、いまやるべきは、

(1)チェックリスト&図書テンプレの2025年版化

(2)壁量・柱小径ツールの標準導入

(3)審査35日を前提にした工程様式

――この3点です。ここまで整えれば、改正後の実務は“ふつうに回る”ようになります。

コメント