「HグレードをMに落とせば安くなる?」——見積のたびに出るこの話、半分正解で半分ハズレです。

鉄骨ファブの“グレード”は、工場の価格帯ではなく品質マネジメント能力の証明。

つまり、コストに効く本当のレバーは仕様・工程・検査の設計側にあります。

本記事では、まずグレード制度の正体を整理し、J/R/M/H/Sの当てはめ方を早見で確認。

そのうえで「どこから手を付ければ価格が落ちるのか」を、検査設計→接合設計→工程平準化→表面処理の順に具体化します。

読み終わるころには、ただの“指名グレード議論”から卒業し、根拠を持って見積条件を組み直すための言い回しとチェックリストが手元に残るはず。

若手技術者も発注者サイドも、今日の案件から使える実務のコツを一気に掴みましょう。

まず事実関係:グレードは「品質保証能力」の認定です

建築鉄骨の製作工場は、溶接部を中心とした品質保証体制について審査を受け、評価結果に基づき国土交通大臣が認定します(J・R・M・H・Sの区分)。

趣旨は“どの規模・条件の建物まで、その工場の体制で品質を安定的に担保できるか”の見極めです。

誤解されがちですが、鉄骨の“グレード”は、工場の格付けや価格表ではなく、

安定して所定品質の鉄骨を生産できる仕組み(品質マネジメント能力)を国が確認した“証明”です。

評価の中心は溶接品質を継続的に担保できる体制にあり、設備・技能者・検査・記録・是正まで含めた運用を、第三者の性能評価機関が審査します。

そのうえで国土交通大臣の認定(いわゆる大臣認定)として、公に「この範囲の建物まで対応できる能力がある」と示されるのがグレードです。

現場の私たちが見るべきは、“自分の物件条件に対して、どのグレードの体制が必要か”です。

なお、認定や性能評価の位置づけは国交省のページに整理があり、指定・承認の評価機関一覧も公開されています。

まずは制度の土台を一次情報で押さえ、議論の前提を共有しておくと、見積や監査の話がぶれにくくなります。国土交通省

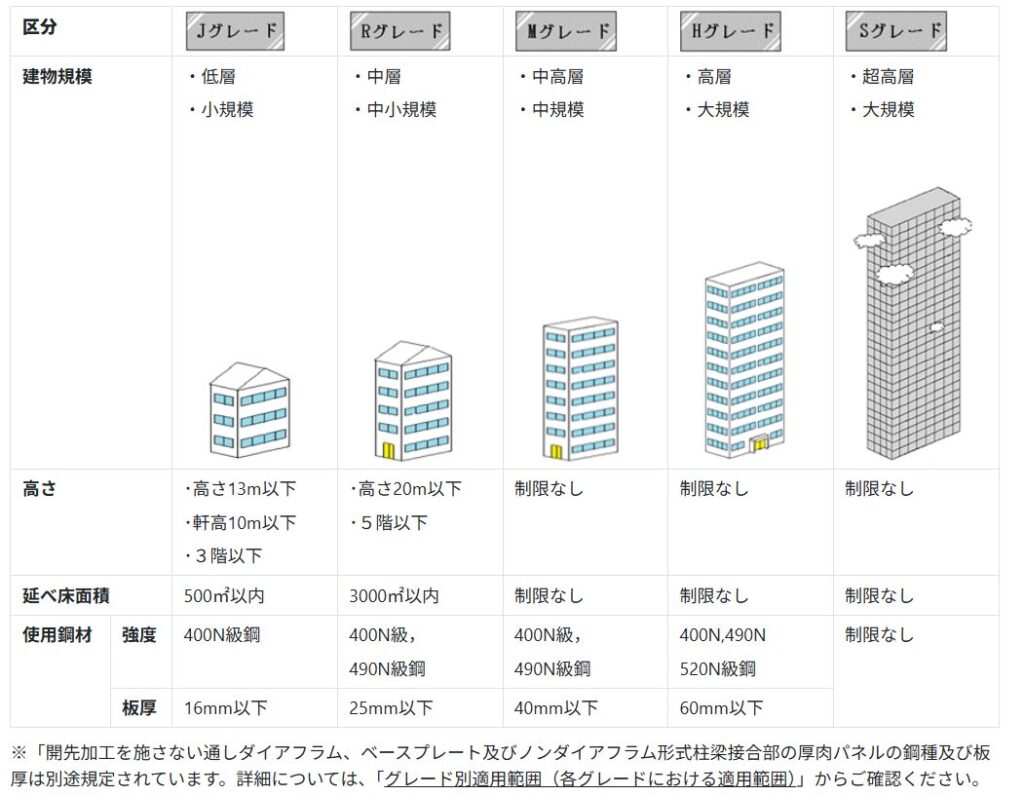

グレード別「適用範囲」の基準感(ざっくり早見)

グレードはJ/R/M/H/Sの5段階で、それぞれ「対象にしやすい建物規模や材料条件の目安」が示されています。

公式の目安は次の通り。建物高さ・延床・鋼材強度・板厚で段階が変わります。

- J:高さ13m以下・3階以下、延床500㎡以内、400N級・t16以下(“ごく小規模”向け)

- R:高さ20m以下・5階以下、延床3,000㎡以内、400/490N級・t25以下(“小〜中規模”)

- M:中層・中規模、400/490N級・t40以下(“中規模”)

- H:高層・大規模、400/490/520N級・t60以下(“高層・大規模”)

- S:超高層・大規模、上限緩和(特殊厚板・特殊仕様も含む)(“超高層・特殊厚板など制限緩和”)

詳細は評価機構の公表表を参照。ゼンテツヒョウ

もちろん**これは適用“目安”**で、最終判断は工場の体制や個別の仕様とセットで行われますが、板厚と鋼材強度が段階を押し上げやすいのは実務上の実感としても外しにくいポイント。

案件初期の“当たり”を付ける時点で、主たる部材の最大板厚・鋼種・階数・高さをこの表に照らせば、過小指定や過大指定を避けやすくなります。

<全国鉄骨評価機構HPより>

🔎 認定工場を“グレード別”で検索するならこちら(公式検索)ゼンテツヒョウ+1

よくある誤解:「グレードを下げれば安くなる」は半分ハズレ

“HをMに落とせば安くなる”という会話、現場ではよく出ます。

しかしグレード=単価ではありません。

価格を決めている主因は、

①構造条件(部材寸法・鋼種・最大板厚・孔数・開先形状・現場溶接の有無)

②工程設計(ショット→孔明→開先→組立→溶接→仕上→表面処理のボトルネック)

③検査設計(寸法・外観の頻度、UT/MT/PTなどNDT割合、トレースの粒度)

です。

例えば同じMでも、完全溶込み継手の多用や高比率UT、溶融亜鉛めっき+高品位前処理が重なれば工数は跳ね上がります。

逆にH指定のままでも、溶接長の最適化や検査サンプリングの適正化、摩擦面条件の見直しで実質コストは下げられることが多い。

だからこそ、「グレードを下げる」を最初のレバーにせず、仕様・工程・検査を順に見直すのが王道です。

制度自体は“品質体制の適合範囲”を示すもので、価格表ではない

――この前提を共有すると、議論が建設的になります。

価格を下げたいなら、まず“ここ”をいじる(順序付き)

コストダウンの順番を間違えないことが肝です。④表面処理の選択:屋内は下塗り中心、暴露部は溶融亜鉛めっき or 重防食をLCCで比較し、摩擦面条件(ブラスト/りん酸塩処理)も実験値に基づき選定します。JASS6改訂ではめっき部材の摩擦面に“りん酸塩処理”が追加され、レーザ孔あけも条件付きで認められるなど、工程設計に直結する更新がありました。仕様見直しの材料として押さえておきましょう。denro.co.jp+1

- 検査設計の適正化:NDT割合・サンプリングの根拠を整理(“過大検査”を外す)。

- 接合設計の代替案:完全溶込み→部分溶込み/ハイブリッド(高力ボルト×溶接)など、溶接長と開先コストを圧縮。

- 工程の山を平らに:孔明・開先の外注活用、ロボ溶接に載る部材の標準化。

- 表面処理の選択:屋内は下塗り+現場仕上、暴露はめっきor重防食をLCCで比較

JASS6改訂ではめっき部材の摩擦面に“りん酸塩処理”が追加され、レーザ孔あけも条件付きで認められるなど、工程設計に直結する更新がありました。仕様見直しの材料として押さえておきましょう。denro.co.jp+1

メモ:JASS6は“製品精度や防錆”の目標値・考え方を示すガイド。物件ごとに関係者で合意して設定するのが原則です。日本建設業連合会

まとめ

グレード=価格帯ではない。 国交大臣の認定は「どの規模・条件まで品質を安定確保できるか」の能力証明。

初手は“適用範囲の当てはめ”。 J/R/M/H/Sは高さ・延床・最大板厚×鋼種で目安をつけ、過小・過大指定を避ける。

コストに効く順序は4つ。

- 検査設計の適正化:NDT割合・サンプリング根拠を見直し“安心コスト”を削る。

- 接合設計の代替:完全溶込み一辺倒から、部分溶込み+高力ボルト等で溶接長と開先工数を圧縮。

- 工程の平準化:孔明・開先の外注やロボ溶接に載る標準化でボトルネックを潰す。

- 表面処理の選定:屋内は下塗り中心、暴露部はめっき or 重防食をLCCで判断。JASS 6の更新点(例:めっき部材の摩擦面処理の選択肢)も前提化。

交渉は“根拠の順番”で。 「適用範囲→検査→接合→工程→表面」の順に条件を提示すると、品質を落とさず価格を下げる話し方になる。

コメント